【研修会レポート】EPAD Re LIVE THEATER in Tohoku〜時を越える舞台映像の世界〜

2024年8月9日(金)、福島県のいわき芸術文化交流館アリオスにて「EPAD Re LIVE THEATER in Tohoku〜時を越える舞台映像の世界〜」が開催された。

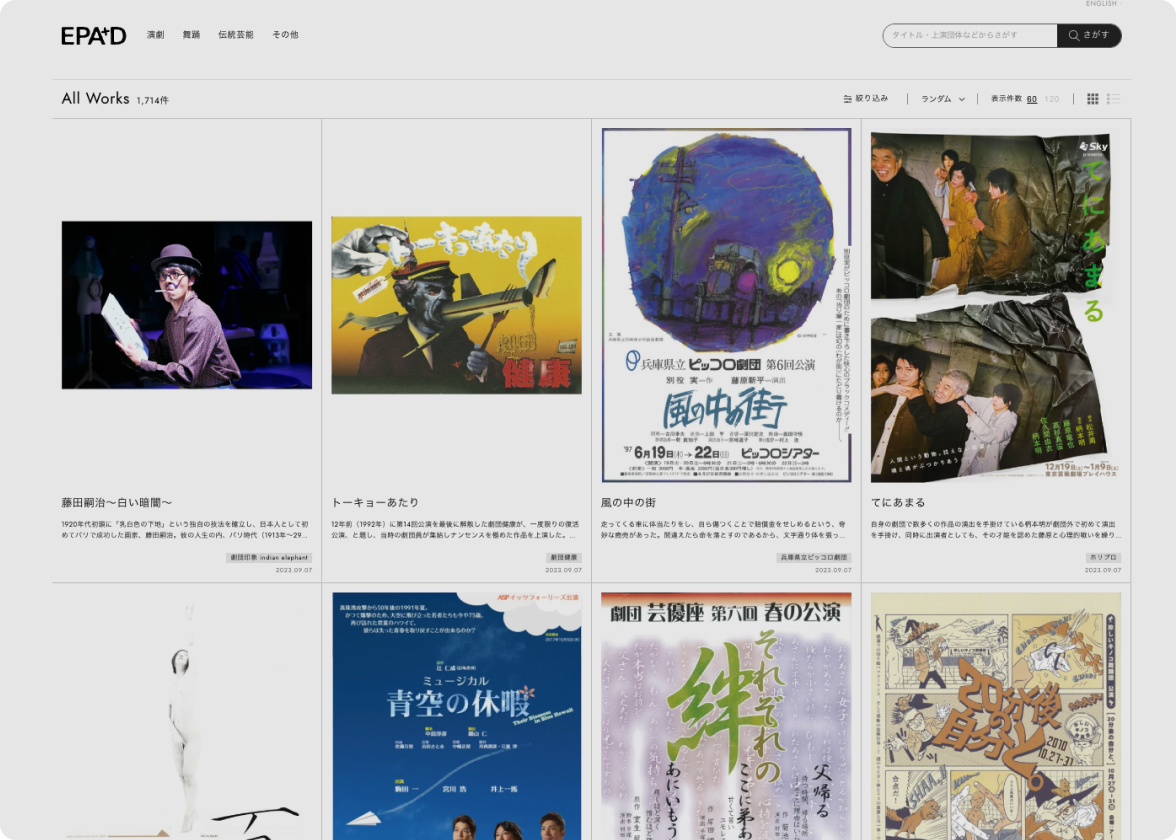

「舞台芸術作品を「観に行く」から「やってくる」へ」とも題されたこのイベントは、全国公立文化施設協会の全国各支部にて、舞台芸術関係者向けに上映会・シンポジウムを行うもの。

兵庫県神戸文化ホール、愛知県長久手市文化の家に続き三回目の開催となった。

舞台芸術を全国で手軽に楽しめることを目指す上映会の模様をレポートする。

(取材・文・撮影/北原美那)

イベント開始後、EPAD理事の松浦茂之(三重県文化会館)によるEPADの事業紹介に続き上映されたのは、ヨーロッパ企画『切り裂かないけど攫いはするジャック』(2023)。

人攫い事件が世間をにぎわせる19世紀ロンドン。事件解決のため刑事が捜査に乗り出すが、個性豊かな街の住民や探偵の言動に振り回され、推理は二転三転。さらに新たな事件が起こり、物語は思わぬ方向へ向かっていく。

25周年を迎えた劇団初のミステリーコメディとなる本作。

クラシックなシチュエーションだが、抜群に面白く練られたセリフの応酬はもちろん健在。テンポのよい掛け合いで客席からは終始笑いが絶えなかった。

刑事や探偵、住民たちは、人攫い事件の謎を解くべく推理合戦を披露するが、限られたヒントをもとに飛躍した推理がかわされていくさまは、視聴者参加型コンテンツのようなおもしろさも感じられる。

老若男女、幅広い客層を楽しませることができるエンターテインメント作品として懐の広さを感じさせた。

本作は東京都の本多劇場で収録され、等身大に近いサイズの4K定点映像で上映された。

演出の特徴として、冒頭のクレジット映像を筆頭に、たびたびプロジェクションマッピングで舞台上に映像が投影される。

それを映像で鑑賞することは、実際の観劇よりさらにもう一層加わっている体験になるのだが、高画質定点映像の没入感のためか、距離感を感じさせず、良い意味で映像を観ている感覚を忘れられる明瞭さだった。

また、舞台全体をつねに見渡せる定点映像で観れたことを嬉しく感じる演出も散見され、演劇ならではの面白さを強く感じられる鑑賞体験となった。

上映後、休憩を挟み行われたのは、松浦と林真智子(EPAD事務局)によるシンポジウム「公立文化施設の自主事業で舞台映像を活用する未来 ー企画面・技術面・費用面の考察ー」。

これまでのEPADの上映会で得られた知見を整理しつつ、今後各地での上映会実施に向けて、様々な角度から解説した。

EPADでは8K定点映像での新規作品収録、ならびに収録した映像の等身大上映に取り組んでいる。

松浦はサンプル上映を行いながら、スタッフが「心の等身大」と呼ぶ、上映の際のサイズ調整や、上映会での設営の工夫など、より没入感や、俳優がそこにいると錯覚するような臨場感を感じられるための知見を挙げた。

等身大上映での没入感、臨場感には、上映環境のみならず収録環境も重要なものとなる。

公演収録時の画角と、上映時の客席位置の関係を説明するため、前日にこのアリオス中劇場で撮影した定点映像を等身大上映。

参加者は実際に客席を移動し、見え方がどのように変わるかを体感できる。

「角度によってリアルさが変わってくる」と松浦が語るとおり、映像内の床面の傾きと実際の視界で感じられる傾きとの間で齟齬を感じるとき、リアルな臨場感は、映像を見ているという印象に変わる。

劇場での上映時の没入感を最大限引き出すためには、俳優の目線と同じ高さから定点で撮影するのが望ましいが、必然的に客席中央付近の見やすい席にカメラを設置することにもなる。

公演と収録をめぐるこのジレンマに言及しつつ松浦は、構想中の上映会スキームにおいて、劇団に利用料が還元されることを説明。「公演時の映像撮影が業界の常識になってほしい」と語った。

EPAD上映会では映像だけでなく音響についても試行錯誤を続けている。

サンプル上映を行った一部作品において収録とマスタリングを手掛けた三橋は、今回の作業の特徴として、ダイナミックレンジ(最も大きな音量と最も小さな音量の差)を広く取ったこと、音の明瞭度が上がるよう、劇場の残響成分を減らすようなマルチチャンネルMAを行ったことを解説。上映会ごと、作品ごとに創意工夫が続けられていることを示した。

最後に松浦は、全国公立文化施設での上映会実施に向けて、構想中の事業スキームを図版を用いて説明。

公立ホール、全国公立文化施設協議会、作品上映主催者、EPADの関係を整理し、それぞれの役割や関係性、コストなど、具体的に想定しやすい諸要素を提示した。

林は全国での上映会について、「演劇公演は首都圏に集中しがちだが、映像ではあるが地方でも、劇場で追体験できる環境が整ってくる」とコメント。

松浦も、「公共ホールにとっての重要なミッションである演劇の普及活動にもつながる」と、各方面へのメリットを挙げた。

コストや再現性の面でトライアルが続く上映会。

技術と理解が進み、やがて各劇場が独自に上映会を行えるような未来が待ち遠しく感じられるシンポジウムとなった。

本イベント最後に上映されたのは、二兎社『ザ・空気』(2017)。複数カメラ映像の上映。

テレビ局を舞台に、放送まであと数時間の報道番組の特集VTRについて改変を迫られた現場のテレビマン達の緊迫したやり取りを描く。

明確な政権批判の意図をもった特集が、さまざまな理由をつけ少しずつスポイルされていくなかで、立場はさまざまなれど同じ番組に携わるスタッフ達が、それぞれの意思や思惑をたずさえ、丁々発止のやり取りを繰り広げていく。

報道の自由と組織内の立場のあいだで板挟みになる編集長の今森(田中哲司)をはじめ、複数カメラによって登場人物たちの渾身の演技を堪能することができた。

舞台はほとんどがテレビ局内の出来事。無機質なセットは、番組のオンエアが近づくにつれヒートアップしてゆく議論を引き立てるとともに、上層部からの不条理な圧迫に対する閉塞感を感じさせ、出口の見えない結末に呼応し迷宮じみて見えてもくる。

作中では、公演の前年に波紋を呼んだ、放送法違反による電波停止命令を示唆する当時の総務大臣の発言が大きく取り上げられている。

現実の社会的事件に材を取りつつ、結末ではあえてその先の未来を仮構している本作。

公演から7年経った現在、社会がなにを忘れ、なにを引き継いでいるか、近過去からあらためて問い直してくるような鑑賞体験だった。

演劇ならではのアクチュアルな問いかけが未来にも繋がっていく。EPAD事業の意義も感じさせる上映となった。

上映会は今後、福岡県サザンクス筑後、北海道立道民活動センターでも行われる予定。

誰もが楽しめるエンターテインメントから時代を映した社会派作品まで、上質な作品たちを携え、各地で新しい観劇体験が広がっていくことが期待される。