舞台芸術を

未来と世界へ

未来と世界へ

ETERNAL PERFORMING ARTS

ARCHIVES AND DIGITAL THEATRE

Scroll

PICK

UP

UP

PICK UP

3 / 5

3 / 5

COLUMNS

読みもの

2026.02.28

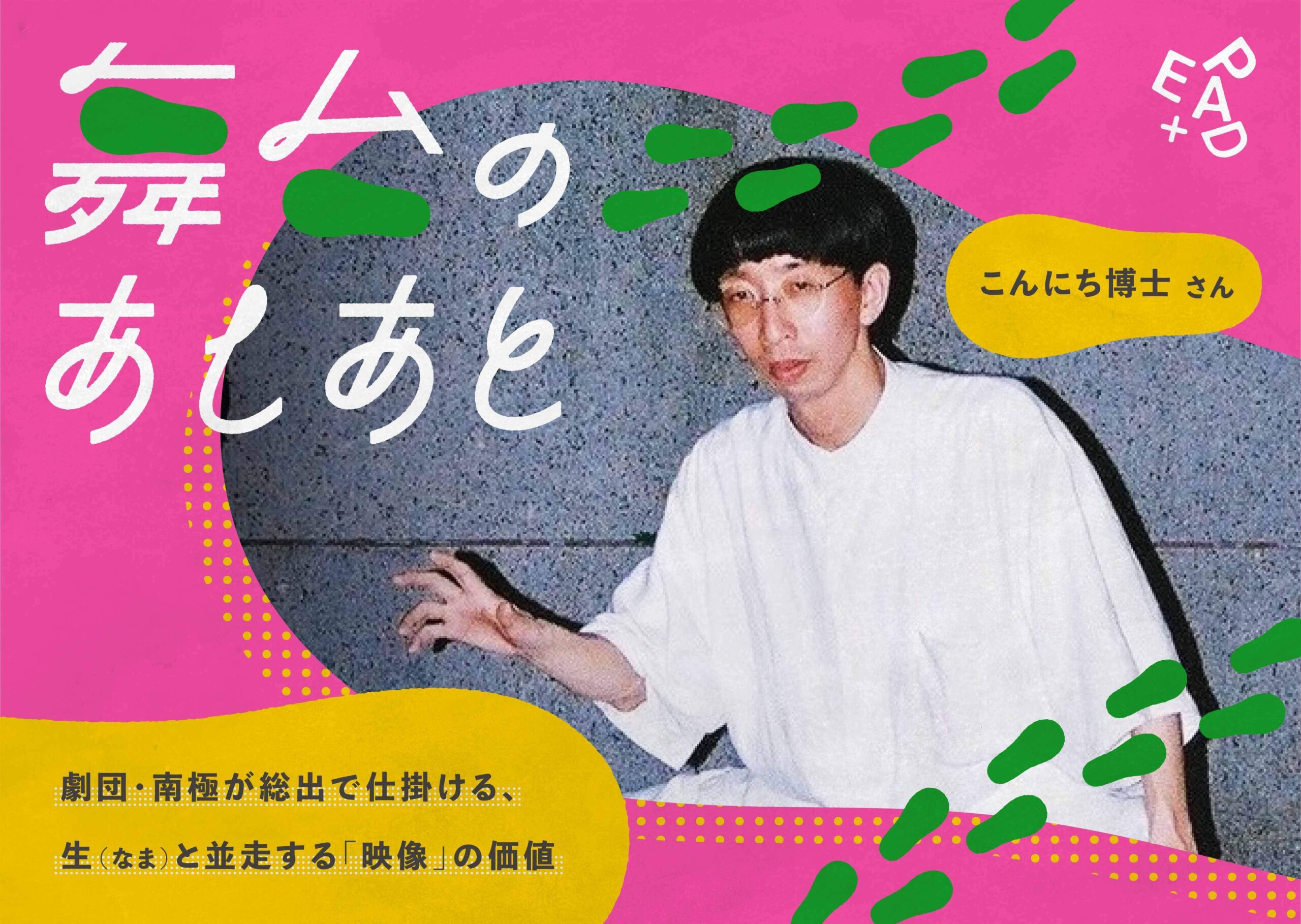

演劇や舞踊、伝統芸能といったあらゆる舞台芸術のデジタルアーカイブに注力してきたEPAD。本連載「舞台のあしあと」では、舞台芸術にかかわるみなさんにこれまで影響を受けた作品を振り返っていただきながら、舞台芸術をアーカイブすることの意義を探っていきます。

第1回となる今回、お話を伺ったのは、劇作家・演

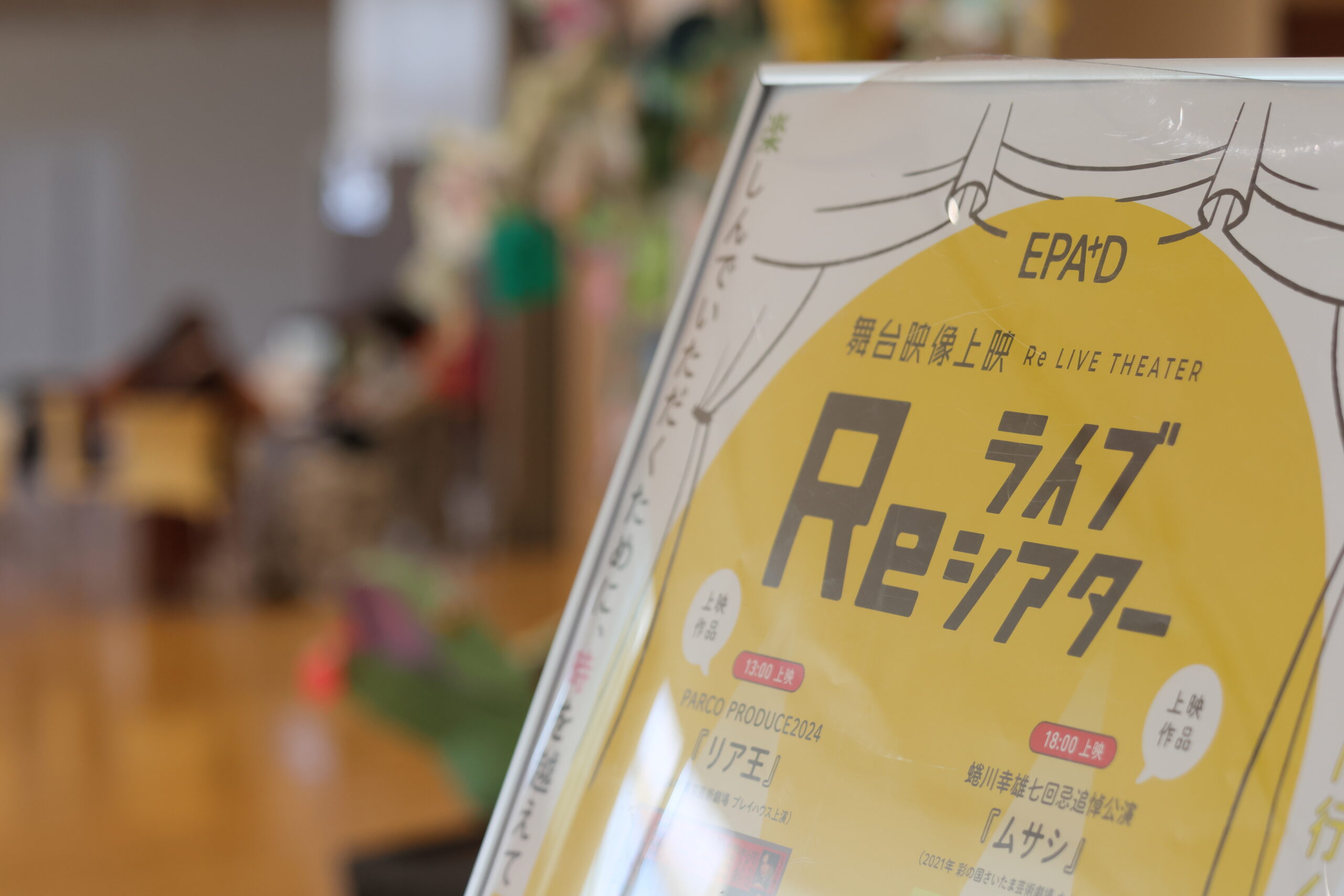

2026.02.10

2025年10月25日(土)、高画質舞台公演映像を劇場空間で上映する「舞台映像上映 Reライブシアター」が、宮崎県都城市総合文化ホール大ホールで開催された。

EPADでは、時間や空間を越えて舞台芸術をもっと身近に、気軽に楽しんでもらうべく、舞台公演映像の高画質上映会に継続して取り組んでいる。上映会

2026.02.10

2025年7月23日〜27日、「PARCO デジタル・アーカイブ・シアター 2025 EPAD Re LIVE THEATER in PARCO~時を越える舞台映像の世界~」がPARCO劇場で開催された。

EPADが「舞台公演映像」と「劇場空間」を掛け合わせた試みとして実施している上映会「EPAD