EPADパートナーインタビュー:日本舞台美術家協会(JATDT)/伊藤雅子氏・伊藤保恵氏・二村周作氏

日本舞台美術家協会(JATDT)は1958年に設立された国内唯一の舞台美術家のための職能団体。2019年に法人化し、全国の舞台美術家の、創作活動に対する支援、社会的地位の確立、人材の育成、専門的技術の記録・保存等を主な目的に様々な事業活動を行っている。

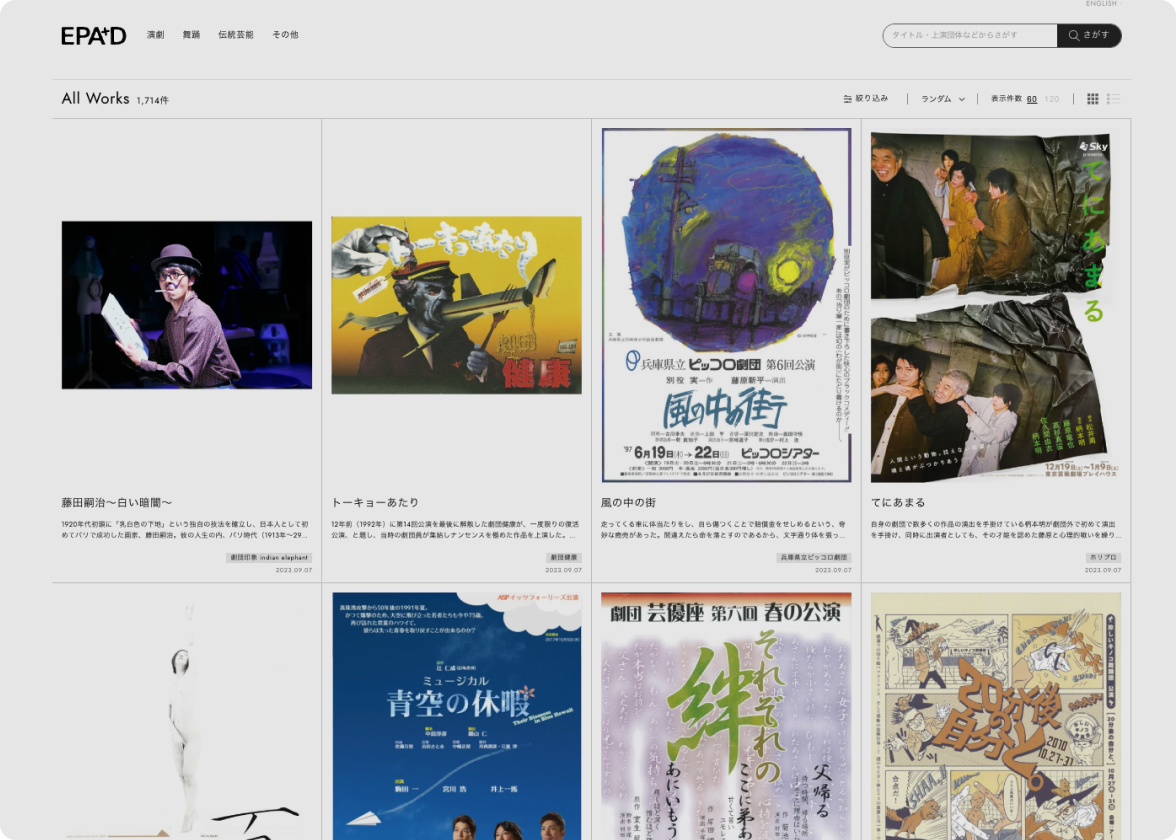

2024年1月に公開されたJATDT舞台美術作品データベースでは、舞台美術に関する様々な資料を検索・閲覧することができる。さらに同年12月にはデータベース内に、日本の新劇文化を担った築地小劇場、24年に閉館したこまばアゴラ劇場に関する様々なアーカイブ「劇場空間の足跡」を公開した。

こうした取り組みについて、JATDT副代表理事・アーカイブ委員会委員長の伊藤雅子さんにお話をうかがった。

(取材・文:北原美那 取材協力:伊藤保恵、二村周作(日本舞台美術家協会))

――JATDTデータベースの製作・公開の経緯からうかがえますでしょうか。

データベース作成はEPADさんとの協働事業ですが、まず協会のなかでアーカイブについての委員会が立ち上がったのが10年ほど前になります。当時から、過去の舞台美術家の話を聞きたい、それぞれの舞台美術家が師匠のもとで学んできたものを知りたい、と思っていたのですが、2014年に朝倉摂さんが亡くなり、早く動かないと先輩たちの話を直接聞けなくなると思い「にっぽん舞台美術歴史委員会」を立ち上げました。ちょっと固い名前ですが「Buvile(ブビレ)」とフランス語風に略していました(笑)。今で言うオーラルヒストリーとして、先輩たちに、美術家や衣裳家になるまでのことや戦後の話をうかがっていきました。

インタビュー冊子を制作しましたが、当時はそれ以外にアーカイブを残す方法がわからず、何かあったらどこかで紹介しようという気持ちで、ひたすら先輩たちの作品をスキャンして画像をハードディスクに溜めていました。そのうちにEPADさんに声をかけていただいて、みんなが公に出していいと言うなら、これで作品を後世に残す方法がひとつ見つかると思い、データベース作りがスタートしました。現在は、協会員にはなるべくアーカイブを画像として保存するようお願いしています。

――デジタルアーカイブが一般的になる以前、舞台美術のアーカイブはどういう形で保管されていたのでしょうか。

ちょうど私が50代ですが、この世代以降は各人がパソコンなどでデータを保管していると思います。それ以前の世代はそれぞれ原画をファイルに入れ自宅に保管されている方がほとんどです。学校の先生をされている方などは勤務先に保管されて、そのまま寄贈する場合もあります。

模型などはそれぞれ自分の家にあるものですが、スペースの問題で壊すかコンパクトにして保管する方が多く、美術家によっては公演が終わると壊してしまう方も多いですね。私もこれまで500作以上デザインしていますが、劇場の外側の模型だけは何回も活用するので取っておき、中身は年に一回ふるいにかけて捨てていきます。堀尾幸男さん[1946年生]以降の世代から模型作りがスタートしていますが、少し上の妹尾河童さん[1930年生]世代だと模型を作るほうが少なく、どちらかというと原画で残っているほうが多いです。どこで育つかにもよるかもしれませんが、それぞれ保管の仕方が違っていますね。

――「どこで育つか」で言うと、そもそも舞台美術家になるには、先程話されていたように徒弟制度で学んでいくというのが一般的なんでしょうか。

多分少し前まではそれが普通だったと思います。舞台美術家のなりかたは大きく分けると4タイプに分かれます。師匠について勉強する、劇団に入る、大道具会社のデザイン部に入る、そしてフリーランス。私は誰かのもとで学びたかったので、松井るみさんのところに8年ほどいました。お金をいただいていたので完全なる徒弟制とは少し違いましたが。今は時代も違うので、無給で師匠のもとで働く昔ながらの徒弟制のところはないかもしれません。今でも私のもとには助手が2人いたり、師匠から学ぶという形式は脈々と続いてはいるかと思います。

――データベースのなかで、オーラルヒストリーが紹介されているのも特徴ですね。

「ブビレ」では先輩方に、舞台美術家になるまでや戦後のお話をうかがいましたが、データベースでは若い世代にも馴染みのある方の話を載せられたらと思い、チラシで名前をみたことのある現役世代を集めました。

世の中に出ている舞台美術は公演時の完成形の写真や映像が多いんです。学校で教えていると、舞台美術をどうデザインしていいかわからない学生が多いんですね。実際に舞台美術家は仕事でどうやっているのか、例えば同じ戦争ものでも、美術家によって考え方や出力の仕方、調べ方などもまったく異なるので、その方法を見せられたらいいなと思っています。また実際の現場では、作品のテーマに沿ってプランを持っていっても演出家に「全然違うよ」と言われることもあるんですが、そうした過程を経て完成形があること、みんな百戦錬磨ではなく、きちんと間違いも起こすし失敗もしていることが見えるといいなと思っています。

――デジタルアーカイブとして、ジャンルも年代も異なる舞台美術の資料がフラットに並べられたことで、例えば日本の舞台美術の時代ごとの移り変わりや共通点など、なにか見えてきたものはありますか。

実感としてですが、今は私の中ではまだまだ情報が足りなくて、まだそういう判断をする段階にはないと感じます。どちらかというと私たちではなく、10年後20年後の未来の人たちがその作品の価値を見つけたり学んだりしてほしいです。

もう少し経ったら自分で研究する可能性もありますが、誰が何にひっかかるのかはわからないので、フラットに集めるということは逆にすごく意識しています。たとえばJATDTデータベースで「ハムレット」を検索すると、様々な「ハムレット」の資料がたくさん出てきて「あ、オペラだとこういうデザインをして、こういう特徴があるんだな」と見つけられるのですが、今はそのための素材集めをひたすらしながら、これをどう表現して載せていけば勉強になるか、ということを考えている段階ですね。

――勉強でいうと、データベースには舞台美術に関する文献紹介のページもありますね。

私の学生時代、図書館には二尺幅(約60センチ)ほどしか舞台美術の棚のスペースがありませんでした。そこにあるのは朝倉さんや金森馨さんや高田一郎さんたちの書籍と外国の美術書ぐらいで、それ以外の資料はほぼ知らずにこの世界に入りました。今でも学生に「どの本を見たらいいかわからない」とよく言われるので、データベースを作る際に文献紹介の項目も作りました。

紹介する本は、協会へ寄贈いただいた先輩たちの私蔵本も含め、自分たちで内容を確認して紹介文を書いています。もう絶版になっているものもありますが、情報があれば古本などで入手もできますし、自分たちの手元にあるものだけを挙げているので問い合わせてもらえれば実物をお貸ししたりお見せすることもできます。まず情報がないと知ることもできないですからね。

――早稲田大学演劇博物館のJDTAや日本劇作家教会の戯曲デジタルアーカイブ、ダンスアーカイブ構想のダンス映像インデックス、EPAD作品データベースなど舞台芸術関連のデータベースやデジタルアーカイブ同士の横のつながりで期待することはありますか。

同じシステムじゃないと難しいかもしれませんが、ある項目についてクリックすると他のデータベースで画像が見られる、というように、横断的につながるといいなとは思いますよね。戯曲を戯曲デジタルアーカイブで読んで、そこからJATDTでデザイン原画を見て、その先にここに行けば実際の映像が見られて……と、戯曲からデザイン原画、図面から最終形の映像が見れるのが理想形ではあります。今こちらでやれることとして、各アーカイブの備考に他サイトへのリンク情報を書き添えているんですが、それは結構な手間なので、なにかいい方法はないか模索はしたいですね。

――ありがとうございます。2024年度のEPADとの協働事業である、築地小劇場とこまばアゴラ劇場の資料収集「劇場空間の足跡」について、こちらはどのように始まったのでしょうか。

2024年に、築地小劇場の開設100周年とこまばアゴラ劇場の閉館が重なりました。このあと俳優座の閉館や椿組の花園神社野外劇の終了も決定していますが、残さなければいけない劇場空間がたくさんあるという思いと、そこでどんな美術ができていったのか純粋な興味がありました。空間によって、舞台美術がどのような影響をうけるのかとか。

もうひとつ、JATDTデータベースに登録されているのは協会に所属している方だけですが、舞台美術家で協会に所属されていない方ももちろんたくさんいます。日本の舞台美術について情報を知ろうとするとき、劇場側から探ることで、協会員ではない方のお名前も知ることができると思いました。

――各劇場にまとまった形でデータベースのようなものはあったのでしょうか。

基本的には皆さん、チラシと基本の図面情報は保管していることが多いので、アゴラに関してはチラシをすべてスキャンして作品リストを打ち込み、上演作品アーカイブとして公開し、さらに代表作という形で6作品の舞台平面図と舞台写真をアップしています。築地小劇場も、文献で調べた1945年までの上演作品を全部打ち込んでリスト化しました。まあ両方大変でした(笑)。この先も閉館したところからピックアップしてデータ化していこうかと、各館に保管されていたチラシを送ってもらったりしています。もちろん全スタッフの名前が書いてあるわけではないので完全ではありませんが、チラシは基本のメタ情報としては十分足りうるかと思います。劇場の場合は作品のメタデータが残ることを第一優先としてやらせていただいています。

――3DCGで築地小劇場の劇場空間の再現もされていますよね。

古本屋さんで、照明の丸茂電機さんが描いた第3期(昭和8年〜昭和14年)の貴重な図面を入手したんです。寸法は書いていないものの、実測してきれいに描かれているその図面が一番正確で、研究者の方に提供いただいたデータと組み合わせて3D図面に起こしました。ページ内でクッペル・ホリゾント(ドーム状の天井がついたホリゾント)を特集して、資料と解説を掲載したうえで、ここに照明がつくとこのように見える、というのを3Dで見えるようにして少しだけ動かしています。

劇場3D&動画作成:藤井 逸平&イトウマサコのアトリエ

――公開したデータがどう利用されていくことを期待しますか。

デザイナーの権利を守りながらも、自由に研究してほしいと思います。データベースを公開した2024年だけでも、画像の掲載許諾や舞台美術家への連絡についての問い合わせが数件ありました。思わぬところでこのデータベースが知られ、使ってもらい、広がっていくのは非常にいいことだと思っています。少しずつでもみなさんがサイトを知ってくださって、画像があると知り、使いたいと思ってくれることはありがたいですね。データベースへの掲載はこちらで権利を取っていますが、もう一度ご遺族や関係者に確認を取り、掲載や使用の情報もお知らせしています。

あとは、意外と演劇界の中のほうがサイトを知らない可能性があるんですよね。もちろん外の方たちに見ていただけるのはありがたいし、研究者の方たちや若い子たちはリサーチでたどり着くでしょうけど、演劇人たちには灯台下暗しになってる可能性も高いなと(笑)。ですので、内々のお知らせの仕方はもう少し考えたいですね。

――EPADとの協働事業、あるいは今後EPADに期待することはありますか。

なるべく長く続くといいなというのが第一で、また、EPADの映像や教育事業などともうまくつながれたらいいなとも思います。わたし自身がうまくいけば今年の秋頃には上級デジタルアーキビストになります。そこからがスタートという感覚もあるので、しばらく支援が続くといいなと思っているところはあります。

それから、デジタルアーカイブだけでなく協会には現物がたくさんあり、自宅や協会の事務所にも、河童さんや高田さんなどいろんな方の絵や模型があります。捨てられたりどこかに行くのを防ぐために何作品か確保し、今後は展覧会も計画しているのですが、保管する方法を一緒に考えてもらえるとありがたいとは思います。多くの模型は基本的には長期保存を想定して作られていないものですし、もちろんどこかで消えていくものではありますが、データを見たあとに本物を見るとやっぱり感動は違うので、デジタルアーカイブも大切にしつつ、いかに本物につながっていけるかなどデジタルとリアルの共存も図っていけたらと思っています。舞台美術の美術館ができれば、一番良いですよね!(笑)

――舞台美術家協会では近年、「触る模型」※という視覚障害の方への観劇サポートの取り組みもされていますね。

「触る模型」は、舞台美術のデザイナーがどこを大切にしてどこを切り取りたいかということも直接伝えられるので、非常に意義のあることかと思いますし、触る模型があることで、これまで演劇を観ることができなかった方が演劇を楽しめるようになるのであれば、ぜひこの先もやるべきだと思っています。自分たち舞台美術家は演出を考える部分もある仕事なので、視覚障害以外も含め観劇への境界がなくなっていくよう発展していけばいいなと思っています。たとえば俳優が不登校や障害を持った児童とワークショップを行うことは一般的になりつつありますが、美術のほうでもそういうことができればいいなと思います。

――データベースも「触る模型」も、より多くの人への舞台美術の共有、公開という点で共通していますが、これにより期待することはありますか。

舞台美術家の仕事は、時代によって求められるものが変わるので、美術家がいったい何をしているのか、どのように働いているのかが見えてくるといいなと思います。演劇はそれこそ幼稚園の学芸会だったり、実はみんなの生活にそんなに遠くはないはずですが、職業として成立していると知らない方も多いと思うんですよね。おそらく日本で多くても300人程度ですが、こういう仕事があるということを知ってもらいたいですね。

データベースのなかで、村上鉄太郎さんという、協会員ではないデザイナー兼背景画家の方の作品を公開しました。関係者の方に声をかけていただき、作品を処分する前にいくつか引き取らせていただけたのですが、そこで初めて知ったこととして、いまは「舞台美術」という言い方をするし、それ以前は「舞台装置」とよんでいましたが、村上さんの活動していた当時はさらに違う「舞台意匠」という言い方なんですよね。呼び方すら時代によって違うことも初めて知りました。そうやって、アーカイブを増やすことで様々な研究にもつながっていくといいなと思います。実はその過程で村上さんの絵もいただいてしまったのですが、こうしたちょっとしたご褒美をもらいながら、少しでも様々な作品を残していけるといいなと思います。

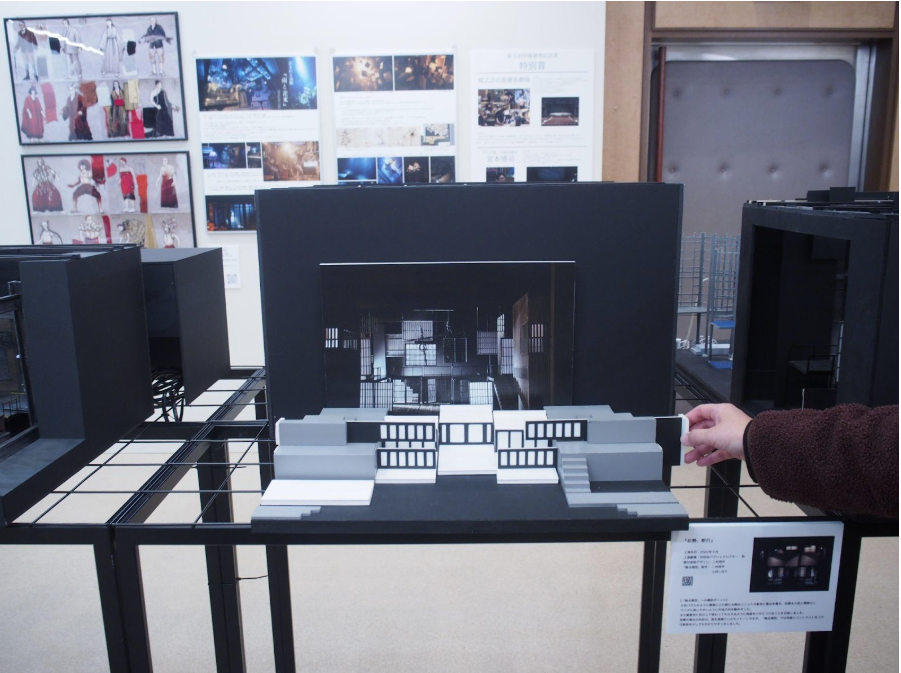

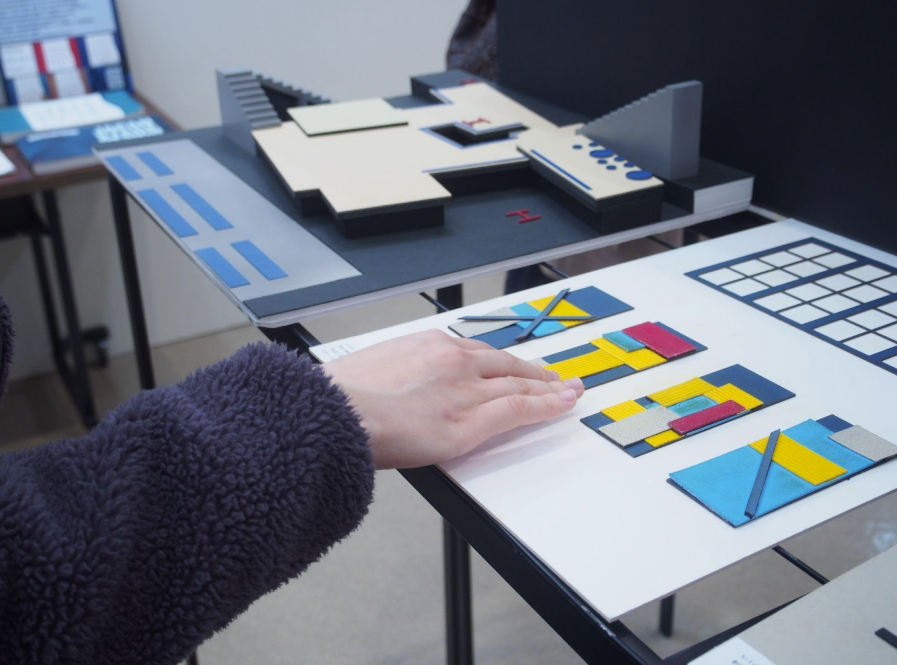

※触る模型

日本舞台美術家協会による、視覚障害のある方への観劇サポートとしての上演装置の説明と模型制作の取り組み。

2014年11月、有志により『触る模型』委員会が立ち上がり、2015年1月、世田谷パブリックシアターにて「演劇実験室◉万有引力「身毒丸」公演のための触る模型」を実施。現在は新国立劇場などで継続的に実施されている。

模型は、通常の舞台美術で制作される模型とは異なり、触りやすく空間を認知しやすい肩幅ほどのサイズで作られている。

また、実際に触れて説明を聞くことで舞台上の特徴が伝わるよう、テクスチャーや色味のコントラストなどが工夫されている。

『お勢、断行』触る模型(舞台美術デザイン:二村周作 「触る模型」制作:二村周作、土田しほり)

模型に触れ、スライドして動かせるように作られており、立体パズルのように入れ替わる舞台ユニットの動きを伝える。

『反応工程』触る模型(舞台美術デザイン、「触る模型」制作:伊藤雅子)

複数の模型の組み合わせ、さらに色彩のコントラスト、素材の違いによる触感で舞台全体の構造を伝える。

写真はいずれも「JVA FESTA2024〜美事祭」(調布市グリーンホール、2024年11月27日〜12月1日)での日本舞台美術家協会の作品展示にて。JATDTウェブサイトでもこれまで制作された触る模型が確認できる。

舞台美術家。JATDT副代表理事・アーカイブ委員会委員長。

東京造形大学卒後、舞台美術家松井るみ氏に師事。2003年文化庁在外研修留学制度研修員として1年間留学し、05年よりフリーとして活動。20年(株)イトウマサコのアトリエを設立。23年玉川大学教育学部教育学科通信教育課程において学芸員資格、準デジタルアーキビスト(特定非営利活動法人日本デジタルアーキビスト資格認定機構)を取得。23年より岐阜女子大学大学院通信教育文化創造学研究科デジタルアーカイブ専攻在学。演劇・ミュージカル・ダンス・オペラなど幅広く活動。http://www.masakoito.com

伊藤保恵/舞台美術家・一社)日本舞台美術家協会代表理事・触る模型委員会

二村周作/舞台美術家・JATDT国際交流委員長・玉川大学教授