【レポート】PARCO デジタル・アーカイブ・シアター 2025/EPAD Re LIVE THEATER in PARCO~時を越える舞台映像の世界~

2025年7月23日〜27日、「PARCO デジタル・アーカイブ・シアター 2025 EPAD Re LIVE THEATER in PARCO~時を越える舞台映像の世界~」がPARCO劇場で開催された。

EPADが「舞台公演映像」と「劇場空間」を掛け合わせた試みとして実施している上映会「EPAD Re LIVE THEATER」。

今年度は「舞台映像上映 Reライブシアター」として、全国公立文化施設10館で順次開催されている。

それに先立って行われた今回のPARCO劇場での上映会では、全国上映会にもラインナップされている4作品を含む7作品の高画質8K定点映像を、劇場サイズの巨大スクリーンで上映。

さらにPARCO&EPAD 特別上映企画・ピーター・ブルック生誕100周年記念として、ピーター・ブルックの『マハーバーラタ 8K 修復版』も上映された。[上映作品はこちら]

23日に上映されたのは、舞台タメ劇vol.1『タイムカプセル Bye Bye Days』。

今年1月に行われた紀伊國屋ホールでの上演を、ホールと同じ間口サイズで上映した。

中学校の同級生うみお(徳留海雄)の葬儀のあと、一緒に埋めたタイムカプセルを掘り起こそうと夜の母校を訪れるトモキ(茜沢智樹)たち。そこで偶然、トモキはタイムカプセルを埋めた20年前にタイムスリップしてしまう。あの日、仲違いしたまま別れてしまったうみおの未来を変えるため、トモキたちは奮闘する。

赤澤 燈、荒牧慶彦、植田圭輔、櫻田佑(トンツカタン)、冨森ジャスティンの5人に回替わりゲスト(収録回では市川刺身(そいつどいつ))を加えた出演者全員タメ=同い年という企画。

物語の芯に同級生の死という切なさを持ちながらも、(元)男子中学生たちの爆発的なエネルギーがストーリーを牽引するドタバタコメディ。

回替わりキャストとの掛け合いをはじめとしたアドリブ的な場面も多く、役柄や設定を超えた自然体の雰囲気が、物語を動かす友情のリアリティをより強く感じさせ、笑い泣きを誘う。

8Kの高画質定点映像では、特に俳優が舞台手前に立ち強いスポットライトがあたっている時、実際そこに立っているような錯覚をおぼえた。またそうした立体感だけでなく、各俳優の熱演や、共演者のアドリブに不意をつかれた絶妙な表情、仲の良い「わちゃわちゃ」などが高精細で映されることで、臨場感とともに、それぞれのキャラクターへの感情移入を深めていた。

映像内のカーテンコールが終わり客電がついたあと、劇場を埋めた満員の客席から大きな拍手が贈られた。

アフタートークでは、本作の出演者でもある企画・プロデューサーの荒牧、同じく演出の植田、エグゼクティブプロデューサーの野上祥子(ネルケプランニング代表取締役社長)が登壇。EPAD理事の伊藤達哉(ゴーチ・ブラザーズ代表取締役)を聞き手に、トークを繰り広げた。

楽屋のモニターで上映の様子を見ていたという荒牧は、「本当にその場にいるような感覚になった」と、リアルに感じられる高画質定点映像を絶賛。

野上は、未だパッケージ化されていない今作の定点映像に「上演当時の感覚を思い出した」と、通常の公演映像と異なる定点映像が当時の自分の目線を呼び起こした実感を語った。

植田は、本作の(タイトルにもなっている)必要不可欠なアイテムのタイムカプセルと今回の上映とを重ね合わせながら、「東京だけの公演でパッケージにもなっていない作品だが、僕たちの思いが時間が経ってもほぼそのままの形で届けられる機会があるのは本当にすばらしいこと」と喜びをにじませた。

出演と演出を兼ねた植田は、“タメ”だけで作る演劇という初の試みを行った本作を振り返り、「人間としてもすぐれている役者が多く、なんの滞りもなかった」と稽古場の雰囲気の良さ、話し合いやアイデア出しが積極的にできる現場の思い出を語った。

荒牧は、そんな稽古を経て本番を迎えた際、本番でのあるシーンで客席の歓声が上がったことを、「そんなにのめり込んで見てくれたのか、とすごく嬉しかった。演劇をやってる醍醐味を感じた」と、今でも忘れられない光景として語った。

EPADが展開する映像事業に対し野上は、「この一瞬に賭けるために死ぬ気でチケットを取り、数時間の観劇体験を絶対目に焼き付けたいと思う」観客の心境を慮る。同時に「誰しもが思う『もう一回観たい』という願いを、今回のようなEPADの定点映像がサポートしてくれる」と語り、生の演劇の持つ一回性に賭ける観客の強い期待と、そこで得た大切な記憶を呼び起こす映像の利点を語った。

さらに野上は、生の演劇での、ステージと客席との熱量の応酬について触れ、生だけでなく今回のような映像上映でも熱量のキャッチボールは成立すると語る。「もし自分の地域の劇場で受け止めることがあれば、ぜひ愛を投げ返してください。それが制作側に届き、またおもしろいコンテンツを作ることができると思います。私達はいつもみなさんに支えられている。みなさんに愛を届けるためにいろいろ頑張っていきたい」と、劇場を埋めた満員の観客への愛と感謝を伝えた。

企画の成り立ちや、原作のある2.5次元ミュージカルとストレートのオリジナルの違い、海外からの観客も含めた今後の展開など、息の合った三名によるかけあいを交えた充実したトークに、会場はおおいに盛り上がった。

27日に上映されたのはイキウメ『奇ッ怪 小泉八雲から聞いた話』。

2024年8月の公演を収録、上演劇場である東京芸術劇場シアターイーストの間口サイズで上映された。

本年度のハヤカワ「悲劇喜劇」賞、読売演劇大賞最優秀演出家賞などを受賞。

山奥の旅館を舞台にした恋愛サスペンス。旅館に居合わせた作家や警官らの登場人物が、小泉八雲の『怪談』から5編をベースにした物語を語っていく。舞台上に召喚されたそれぞれの物語が登場人物たちによって演じられていくとともに、中心にあるひとつの事件、その謎が明らかになっていく。

「怪談」がテーマとなった本作。奥行きが生かされた空間の使い方が絶妙で、能舞台のような舞台設計のなかに生まれる闇から光へのグラデーション、ときに異質な存在感を漂わせる俳優たちの立ち位置、全体を覆うほの暗さが全体に緊張感を高め、つねに何らかの気配を感じさせ、うっすらとした緊張感を漂わせていた。

原作『怪談』は、作者の小泉八雲が妻セツから聞き書きしたもの。舞台は日本だが、原文は英語で書かれ、日本語に翻訳されて日本の読者に届けられている。各劇中劇のストーリーはもちろんのこと、こうした原作の持つ形式性も演劇作品として見事に体現されている。

それぞれの劇中劇を呼び出す俳優の語りも本作の見せ場となるが、8Kの高精細映像は表情の微細な変化などをしっかり捉え、視線を集中させても画素の粗さや視認性に難を感じることなくのめり込んで観ることができた。

アフタートークでは本作脚本・演出の前川知大、福井健策(弁護士、EPAD代表理事)が登壇。濱田元子(毎日新聞論説委員兼学芸部編集委員)を聞き手に、作品性を高く保持して伝えられる高精細定点映像の可能性、実演と映像の違い、公演映像の上映が生む影響、イキウメの作品性についてなど、鑑賞形態を通して本作『奇ッ怪』およびイキウメ作品を掘り下げるトークが展開された。

前川は、これまで携わった配信やDVDでの複数カメラによる編集映像では、長所も短所もある引きや寄り、明かりのバランスに悩んできたと語り、今回のように生の観劇時と同様に舞台上の全景が一望できる定点映像を「今まで見た演劇の映像とは全然違うものになっている」と表現した。

また、等身大に近いサイズの高画質定点映像で気づいたこととして、「人間の目や耳は高性能なので、必要な情報を強く受け取ったり、取捨選択が無意識のレベルでおこなわれている。今回引きの映像で観て、逆に自分たちがふだん生で観ているときにどんな処理をしているのかがわかった」と、生の観劇体験で観客の五感がどう働いているか指摘した。

舞台の全景を映した引きの映像について福井は「映像で人物のアップが多くなることは、集中して見てもらうために必要なことであり今でも価値は落ちていないが、8Kや音声の技術的発展によって舞台を引きで見せることも可能になってきた」とコメント。「今日の『奇ッ怪』は、全体として、前川さんとイキウメがなにをしようとしたか伝えられる。高画質定点映像に向いている舞台でもあるとあらためて見て感じた」と上映を通じても伝わるイキウメの高い作品性をたたえた。

上演の映像収録で発生しうる「収録中に俳優がせりふを間違えたら、映像として間違えた瞬間が残り続ける」という話題から、一回性の演劇と繰り返し可能な上映の違いについて話が及ぶ。

前川は、実際の観劇体験に近い体感を目指した8K定点映像を見れば見るほど、「作り手側としては、ふだん演劇で生のお客さんと向き合っていることがどういう価値があるのかが逆にわかる」と、観劇体験の特別さについてあらためて認識したという。そのうえで映像は「初めてその日演劇に触れて、演劇を劇場で見ようと思う人もいる、その入口としてはすごくいい」と、遠方への持ち出しが容易で、演劇にふれるきっかけとなりうる上映の価値にも触れた。

福井はさらに映像ならではの意義のひとつとして、字幕など情報保障をつけたユニバーサル上映、アクセシビリティ向上の可能性を語る。

それを受けた濱田は、なかなか現地に行くことが難しい海外演劇の映像上映に親しんでいることから、映像上映による字幕のつけやすさが、海外へ日本の演劇作品の紹介にもつながるという利点も挙げた。

イキウメの作品の魅力について問われた福井は、「前川さんにしかできない方法で、人間の営みや因果律を解きほぐそうとしている。抜群のストーリーテリングと俳優陣のたしかな力量で、人間をこえた何かを描き、そのことで人間の存在をもう一度探り直そうとしているように感じる。」と語る。

技術の発展で可能になった高精細映像での収録・上映。いっぽう今回の作品では「怪談」、人知をこえた超自然的なものが描かれる。

前川は、2009年の初演からの変化として「霊的なものと現実が地続きだという小泉八雲への理解が変わった」とし、能のような演出や、語りから劇中劇に入っていくときのスムーズな移行といった変更点を挙げた。

また今作に限らず、舞台で起きていることに関わらない登場人物も袖に掃けず後方にいる”配置の演出”を行っていると語る前川。それゆえ引きで見ることのできる定点映像の価値を認めつつ、そのように配置を丁寧に作っても今回の上映で「修正したい点が見つかった」と語る前川に、濱田は『奇ッ怪』ニューバージョンの可能性を見出す。福井は、出演俳優の8K映像鑑賞の感想にもふれながら、「イキウメの今後の芝居づくりに少しでも貢献できていたら嬉しい」と喜びをかみしめた。

25日には「特別上映 ピーター・ブルック生誕100周年記念 ピーター・ブルックの『マハーバーラタ8K修復版』」が開催された。

『マハーバーラタ』は1985年、フランスのアヴィニョン演劇祭で9時間におよぶ野外劇として初演された、演出家ピーター・ブルックの代表作の一つ。以後世界中で上演され、演劇史に残る伝説的な作品だ。

上映されたのはピーター・ブルック自身が監督した89年の映像作品の8K修復版。昨年ヴェネツィア国際映画祭で公開されたが、8Kでの上映は今回が世界初だった。

上映前のスペシャル・トークイベントに、ピーターの息子で、この修復プロジェクトを手掛けたサイモン・ブルック(映画監督、通訳:大木シエキエルチャック絢深)、土取利行(『マハーバーラタ』音楽監督)が登壇。山口宏子(朝日新聞記者)が司会をつとめた。

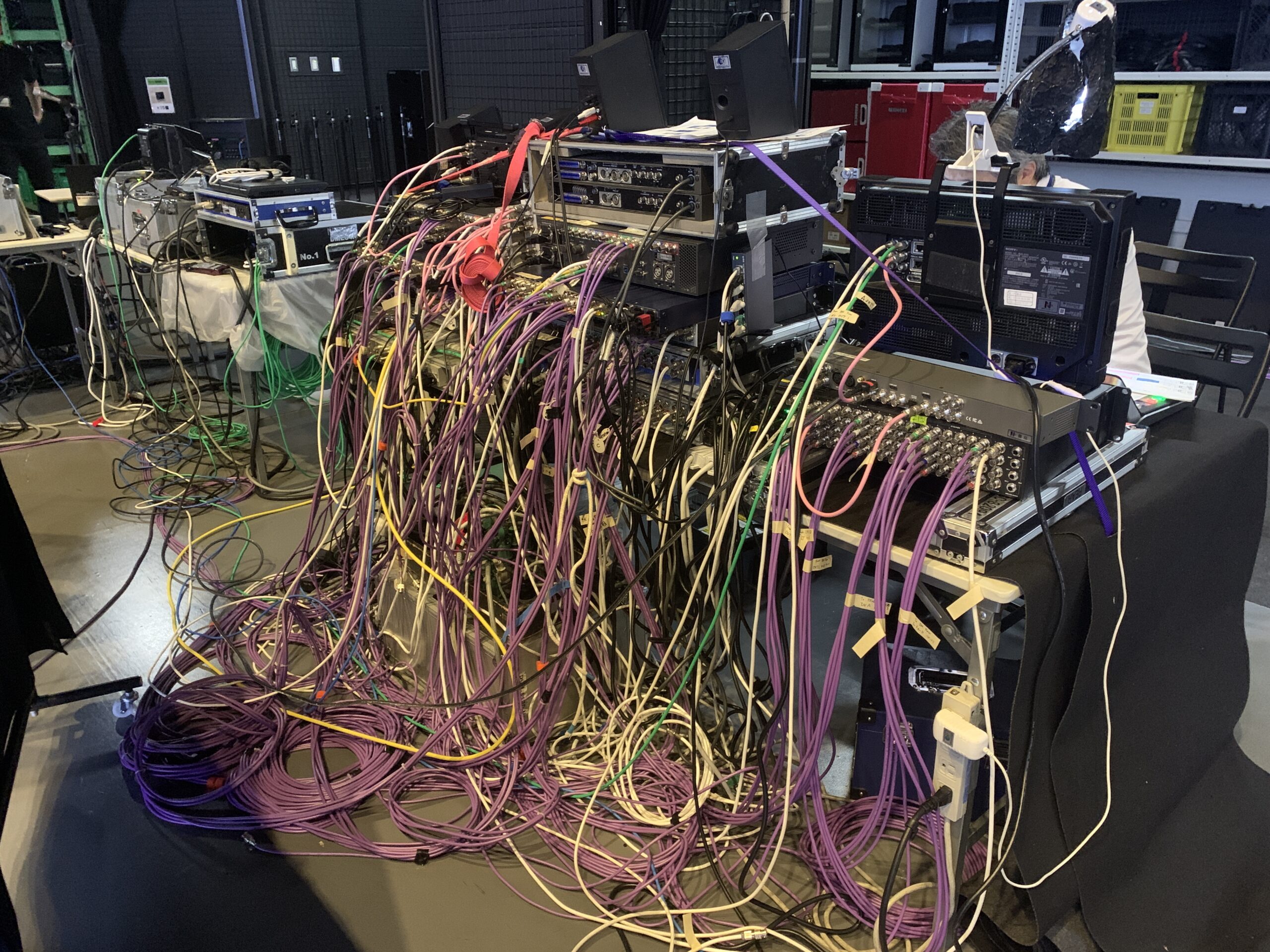

サイモンは、様々な困難を乗り越えて実現したこの修復プロジェクトについて語り、日本の8K技術によりフィルムのスキャンや修復が可能になったこと、「8K上映は日本以外で考えられない」と語った。

本作の音楽監督・土取は、歴史的大作を手掛けたピーターとの記憶を語りながら、「『マハーバーラタ』と『バトルフィールド』(2015年)は、世界的危機に瀕した現代に対するピーターからのメッセージとして受け取ってほしい」と、時間や空間を超えて作品の持つ力が現在も有効であることを示唆した。

26日の蜷川幸雄七回忌追悼公演『ムサシ』と東京芸術劇場『気づかいルーシー』(2022)はユニバーサル上映。スマホやスマートグラスで映画の字幕と音声ガイドを楽しめる無料アプリ「HELLO! MOVIEアプリ」を利用して、EPAD×THEATRE for ALLの取り組みで制作したバリアフリー字幕・音声ガイド(『ムサシ』のみ)が提供された。

『ムサシ』の終映後には、ゲストと観客が感想を語り合う参加型トーク「みんなでかんじる・かんがえる」が開催。

今回の上映で『ムサシ』のバリアフリー字幕を制作したnuboの彩木香里・山田よう、サインポエット(手話による「てことば」で詩を紡ぐ人)・音楽アクセシビリティ研究者のSasa-Marieが、田澤瑞季(EPAD事務局/precog)を聞き手にトークをした。(手話通訳:エンタメロード 小松智美、石川ありす)

劇中のセリフを文字に起こし、発話者や効果音やBGMといった舞台上の音の情報を文字で伝えるバリアフリー字幕にフォーカスしながら、作品の感想、制作過程での様々な検討や工夫、理想の字幕など、充実したトークが展開された。

実際にバリアフリー字幕を用いて鑑賞したSasa-Marieは「長丁場の舞台だが、字幕を観ながら楽しめた。和のミュージカルという雰囲気があり、コメディ感も伝わってきた」と作品の感想を述べた。また、「オプションではなく作品の一部として認識される世の中になって欲しい。演出家とともに、考えていきたい」と、バリアフリー字幕が作品の本質を理解し鑑賞の可能性をひろげる重要なものだと語った。

山田は「字幕を必要とする人が多様化し、それに付随して質やニーズも多様化するなかで、時代に応じてアップデートしていかないといけない。AIが普及する中で、画面の向こうにいる人のニーズを想像しながら人が字幕を制作する意義を考えている」と、つねに課題を持ちながらよりよい鑑賞体験を提供するための字幕制作への意欲を語った。

3年目となるEPADの高画質上映会。作品の年代やジャンルも多様化しており、年齢層や興味関心や熱量なども幅広い層の観客が訪れるイベントとなった。

高画質の定点映像は、まるでそこに俳優がいるかのような錯覚をもたらし、生の劇場に近い観劇体験が得られる。同時に今回の上映会では、舞台に感覚を集中させる観客や、劇場空間に満ちた気配など、映像には映らないが確かに劇場で感じる存在についても意識させられた。

来場者アンケートでは、「生で見逃し、好評だったので観たいと思っていた作品」や「未パッケージ化作品」の鑑賞機会が生まれたこと、(生の観劇に比べ)リーズナブルなチケット価格への高い評価が寄せられた。また、「一瞬、眼の前で演者が立っている錯覚になった」という高精細映像や、バリアフリー上映にも好意的なコメントが見られた。

いっぽう、座席による映像や音の臨場感の違いや、生の観劇体験と比較してもっと鮮明で明るい映像を求める声、長時間の字幕表示端末と画面の往復による視覚的な負担など、来場者それぞれが実際に体験して感じた課題点も指摘された。

劇場へ足を運び、客席から舞台上で起こるすべてを観測し、作品から放たれた熱量を受け取り反応を返す観客の存在。EPADの高画質舞台芸術映像には、現在、そして未来の舞台芸術を作り、支えていく観客の姿も、陰画として保存されているのかもしれない。

さまざまな角度から、より広く遠くへ観劇体験を届けるEPAD。次はどんな劇場空間に出会えるのか、先が楽しみになる上映会となった。

取材・文:北原美那

写真:サギサカユウマ

※レポート内最後の2枚はEPAD事務局撮影