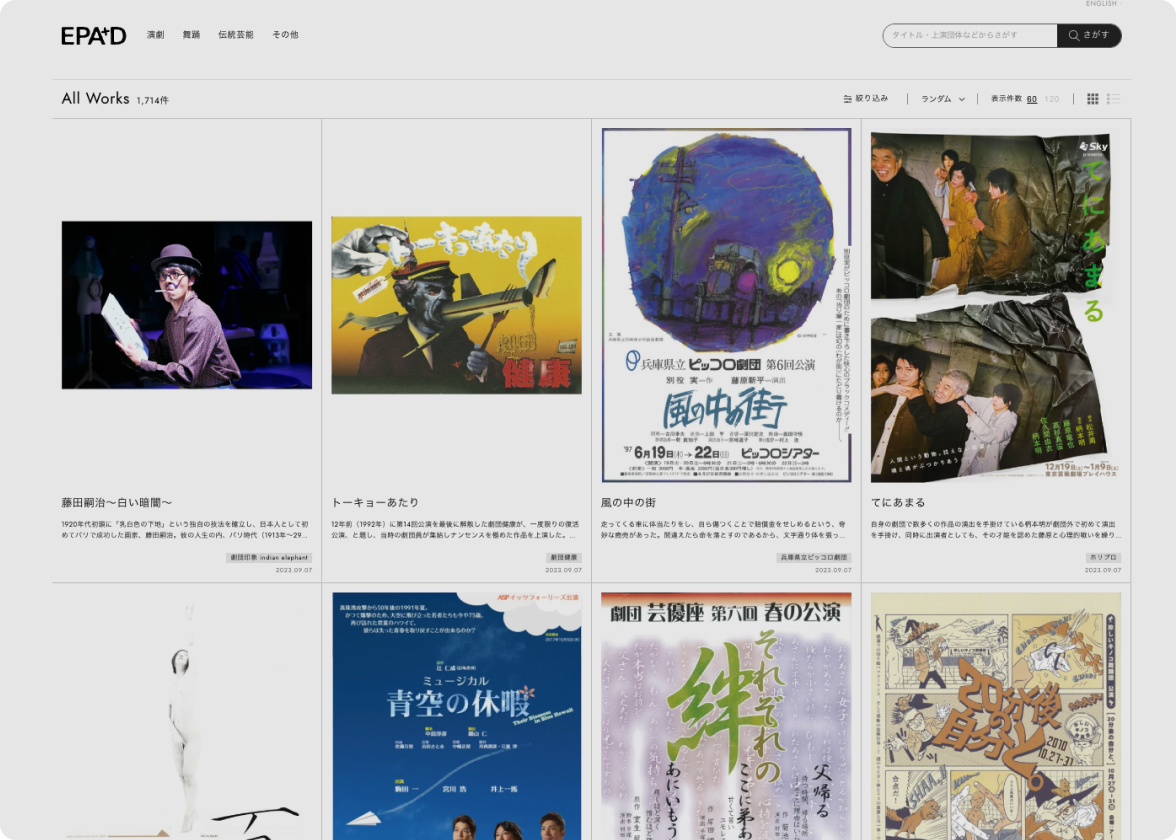

【レポート】EPAD 舞台公演映像 見本市「高品質収録のための技術共有会」

2025年10月2日から5日にかけ、一般社団法人 緊急事態舞台芸術ネットワークが東京国際フォーラムにて開催した「Performing Arts Base 2025」(通称:PAB)。さまざまな催しが行われるなか、EPADは「舞台公演映像 見本市」として参加。舞台芸術アーカイブの理念を伝えるべく、10月3日から5日まで3日間にわたってイベントを行った。

このレポートでは見本市の初日に行われた「高品質収録のための技術共有会」の模様をレポートする。

この日に開かれた3つのプログラムはいずれもEPADが取り組んでいる8K定点映像による公演映像の新規収録をもとに、制作者たちが様々な角度から話し、知見を共有し深めていくものとなる。

トーク①「『舞台映像作品』という創作」では、須藤崇規(合同会社小声)が登壇。脇坂兵吾(EPAD事務局 収録サポート)が聞き手をつとめた。

映像ディレクターとして多くの舞台映像を制作してきた須藤。公演の記録映像だけでなく、劇中で使用される映像や、配信やプロモーション映像など、舞台に関わる様々な映像を手掛けてきた。さらに、一般に想定される舞台の形式とは異なる、屋外や特別な場所などサイトスペシフィックな演劇作品の記録映像も制作している。

はじめに、須藤の記録映像の制作フローが示され、受注前の引き合いから収録準備、本番から編集、納品に至るまで、それぞれの段階で須藤がなにを行っているか解説されていく。

上演団体との緻密なやり取りはもちろんのこと、映像の予算や規模を決定する要素や、事前準備としての劇場の下見とさまざまな確認事項、稽古やゲネの見学を経た作品についての理解、被写体としての演劇が「生もの」であるがゆえに必要とされるスピード感など、段階に応じ必要な事柄や注意点、具体例などが挙げられた。

さらにトーク冒頭で紹介した、須藤の制作した『部屋に流れる時間の旅』(チェルフィッチュ、2016)を例に、作品収録時のカメラ位置も説明。

最前列席やステージ上、上階に設置されたもの、特定の人物だけを撮る/撮らない指示を出したカメラなど、作品の演出や内容に応じて明確な意図をもって各カメラが設置されており、表現を理解したうえで制作されたことがわかる。

普段語られることが少ない、映像制作の具体的な仕事を概観したうえで、須藤は「記録と創作」について語る。

観劇中、観客は自然に視線の集中を行い、演出家はそれをコントロールしている。こうした肉眼の動きに比べると、映像は扱える映像量が圧倒的に少ない。須藤は「引き絵だと表情や小物のディテールが見えない。だから映像側で代わりに寄り引きをしてあげることが必要になる」と説明し、この行為を「映像言語にする」と呼んだ。

「舞台映像は、演劇的な言語から映像的な言語に翻訳している行為」と、小説における「翻訳者」にみずからの仕事を例え、「ある言語で書かれた作品が、他の言語に訳されることでより多くの読者に届く。原典を読むのと同じではないが、似た楽しみや感動を得られることは間違いない。記録映像をそのような立場に持っていくことが記録映像の監督の役割だと思っている」と語った。

聞き手の脇坂は、「そのためには作品を理解しないといけないし、準備も必要。須藤さんの準備は一本公演をやるようなもので、記録映像を作るためにこれほどのものが詰まっているのだとわかった」と感想を語った。

さらに須藤は、記録の価値として「証拠」「表現」「伝達手段」の3つを挙げ、3つのバランスを整えるのが監督としての仕事であり、「重要なのは、いつどのような価値が必要になるか、記録した時点ではわからないこと。その価値がいつ決まるか、想像しながら仕事していることが多い」と語った。

この後、須藤の撮った『光のない。(プロローグ?)』(演出・美術:小沢剛、2013)『From the Sea』(コンセプト・演出:ソ・ヒョンソク、2014)の記録映像も鑑賞。「記録と、当時の体験を想像できる部分を往復しながら仕上げた」と語る2作は、いずれもサイトスペシフィックな体験型作品。舞台と客席という一般的に想像される形式とは異なる作品だが、仕事のフローとしては前述した流れと変わらないとも明かした。

須藤は「舞台映像上の表現をどうやって映像上で作り直せるのか、これが記録映像の本質」と語った。

[須藤が会場で紹介した作品『ラジオ太平洋』(作・演出・出演:福田毅、2018)はEPAD作品データベースに掲載中。無料で視聴することができる(26年1月時点)。]

15時からはシンポジウム「舞台公演を映像に残すとは~映像制作者からの声~」が行われた。

吉田麻子(舞台映像協会理事/株式会社ビスケ)須藤崇規(合同会社小声)竹崎博人が登壇、坂田厚子(EPAD事務局)が司会進行をつとめた。※事前告知から登壇者が一部変更。

舞台映像を制作しながら、定点映像での新規作品収録をはじめとしたEPADの8K事業にもそれぞれ深く携わる3名。

はじめに、2.5次元ミュージカルの映像制作を多く手掛ける吉田が、舞台収録の流れを紹介。

基本的にはひとつ前のトークで須藤の示した流れと近いが、半年から一年程度かかるという準備のなかには、原作の勉強や、ライブビューイングや生配信のためのカット割台本の作成といった、携わる作品ジャンルならではの工程も見られた。

収録された映像を編集しパッケージ映像を作るディレクターと異なり、生配信などリアルタイムでのカット割りを担う吉田。現在は「収録演出」という肩書きを使用しているという。「撮影した映像を編集するディレクターにできるだけいろんな画を残してあげたい」と語った。

収録当日は朝から現場入りし、本番を控える舞台スタッフの邪魔にならないよう準備や収録を進める。「基本的に映像技術スタッフは舞台経験者ではないため、劇場でのふるまいを気にする必要がある」と吉田が語ると、須藤、竹崎も同意。舞台現場のルールに気を配ることも、円滑な収録のために必要な点のひとつだと意見が揃った。

坂田は1950年代からのメディアの変遷と舞台映像の関わりを整理したEPADの資料を提示。

録画や編集機材、再生機の普及・発展に伴い、舞台映像が、上演団体による記録から、テレビ放送や公演映像のビデオ販売、ライブビューイングやオンラインでの配信など、時代によって変化、多様化していく過程を概観。合わせてユネスコが2019年に発出した、磁気テープ映像の保持期限への警告、マグネティック・テープ・アラートも紹介した。

舞台専門チャンネル(現在は閉局)のシアター・テレビジョンに1998年入社した吉田。当時は高額ではあったが編集ソフトが登場したことで、小さな放送局ができるようになったという。2000年代に手掛けたパブリックビューイング(現在のライブビューイングに近いもの)や配信など、現代に続く、当時の先進的な試みを振り返った。

メディアの変遷を感じた時期について竹崎は、2011年「Ustream」でおこなった配信の記憶を挙げ、テレビ放送がアナログからデジタル(地デジ)に変化した2011年頃を境に、映像全体がハイビジョン化し、画角の比率も変わったと指摘。

須藤は、映像メディアの変遷は視聴環境の多様化の変遷でもあること、「現在は公演映像をスマホで見る人も、どこかの劇場で見る人もいる。同じように見せていいのか悩みどころ」と、メディアの多様化ゆえの作り手の視点を語った。

カット割り映像と定点の違い

舞台映像において現在主流の、複数カメラによるカット割り映像と、EPADが取り組んでいる8K定点映像。

それぞれの違いについて問われた吉田は、編集映像のDVDによる「布教」で人気が広がった2.5次元ミュージカルの例を挙げ、もともと演劇に馴染みのない人も見るテレビやDVDでは定点映像は楽しむハードルが高い可能性があると見解を述べる。

竹崎はEPAD上映会を通じて寄せられた定点映像への高評価を挙げ、定点が新しい価値観のひとつとして広がっていくことに期待をこめた。

須藤はひとつ前のトークにも触れつつ、定点のメリットを「演劇を演劇的言語のまま受け取れること」と表現。いっぽう編集映像では、「画面上に大切なものをいちばん大きく写す」という映画に関するヒッチコックの法則を紹介し、「違いを認識すれば、作る側が目的に応じて選べると思う。選択の自由が広がったことはいいこと」と、どちらかに置き換わるものではない長所があると語った。

*

舞台映像の大きな特徴は撮り直しができない「生もの」であること。竹崎は、「演劇映像はありのまま事実を記録するドキュメンテーションの延長にある」とし、なかでも8K定点はドキュメンタリー寄りだと認識を語った。

吉田は生配信のためのカット割りを考える際、「実際の劇場ではお客さんは意外といろんなところを見ている。いかにそのお客さんの目線を自然に誘導するかを意識している」と語る。「演劇は止まってくれないので、カメラマンさんは台本を見ながら舞台の上を見て、役者の台詞も聞きつつもも、インカムから指示も受け、4重ぐらいのタスクを負っている(笑)」と、「生もの」を撮るカメラマンの技術の高さをたたえた。

舞台公演を映像として残す意識の変化、頭を悩ませるバックアップやアーカイブの管理や責任にまつわる問題、舞台制作側が記録映像を撮るためにまず必要なこと、吉田による2.5次元ミュージカルの様々な種類の配信の解説など、制作者たちのトークはおおいに盛り上がり、情報共有がなされた。

この日最後にもうけられた「次世代映像メディア8Kの可能性と活用について」では竹崎、須藤が登壇。EPADが取り組んでいる8K収録や各地での上映会について解説しながら、8K技術の今後の活用可能性について知見を語った。※事前告知から登壇者が変更。

EPADでは全国公立文化施設での上映会を推進しており、今年度は全国10箇所で上映会を行っている。等身大に近いサイズでの大画面上映は、実際に俳優がその場にいるような錯覚をもたらし、その高い没入感は評価を得ている。

須藤は、高い解像度を持つ8Kでの等身大上映の映像の滑らかさを「劇場の最前列に座ってもドットが見えないほど」と表現。「等身大上映は8K映像のメリットを最大限に生かせる形」だと語る。

上映会に携わる竹崎は、全国で行われる上映会では8K映像を4Kにダウンコンバートし、各劇場で観たときに等身大になるよう設計して投影していること、トークが行われたこの会場のプロジェクターや音響は実際の上映会と同じものを使用していると解説した。

映像制作者としての8K活用状況について、須藤は自身の仕事のマルチカム収録(複数カメラでの収録)の一部として取り入れた経緯を語り、「8Kは解像度が高いので、引き絵から俳優のアップを切り出すこともできる。マルチカムでの導入は敷居が低く、定点以外の使用でも大きなメリットがある」と述べた。

竹崎は8Kの本格的な使用はEPAD事業で始めたといい、実際に扱ってみて実感した点としてデータ量の膨大さを挙げた。「書き出し作業にかかる時間が数日に及び、体感としてはこれまでの10倍以上」と実作者としての作業感覚に言及した。

舞台収録における8Kの活用について竹崎は「8K定点映像はモニターで見るより、プロジェクターで等身大で打ったときの没入感が高い」と語る。

いっぽう須藤は、定点では立体感や奥行きを表現するのが難しい場合があると舞台美術の例を挙げて解説。「マルチカム編集の記録映像に置き換わるものではなく、まったく別の良さを持ったまったく別の技術」として、活用にあたってはコンテンツと一緒に合わせて考える必要があると指摘した。

さらに、「舞台映像には記録としての資料的価値もある。8Kはディテールが豊富なので、映像から写真と遜色ないレベルで静止画を切り出せる」(須藤)、「8Kカメラ1台で何台ものカメラの役割をするだろう」(竹崎)と、高いポテンシャルを持つ8Kの様々な活用に期待を寄せた。

このトークでは、様々な資料とともに、8K収録の具体的な知見や課題が語られていく。

掲示されたEPADの今年度の8K定点の仕様書について竹崎は、昨年度の仕様との大きな変更点として、音声を8chに分けたことを挙げた。昨年度の上映会で実践を重ね、音響面での再現度を上げるため等身大上映用の特別な音響システムを構築。最適化されたシステムに応じて仕様を変更したという。

須藤が解像度以外の映像に関する指標を解説。フレームレート(動きの滑らかさ)、色域(色の正確さ)、輝度(明るさの正確さ)、ビット深度(階調の細やかさ)といった規格を解説。こうした仕様は昨年度に比べて求める基準が上がった。

竹崎は「この基準をクリアするためには、ただ解像度が8Kというだけではなく、RAWで撮影する必要がある。たとえばスマホの8K録画はすでに圧縮されているデータなので、できるだけ圧縮率が低い状態で収録されることが大事」と説明。推奨機材など指標を設けるかどうかもたびたび検討されていると語った。

須藤の制作したパンフレットの記事では、画質の違いを動画から切り出した画像の面積比で表現している。

4Kの4倍、2Kと比較すると16倍もの解像度である8Kはデータ容量も大きく、編集にかかる処理速度、ストレージとパソコンをつなぐ通信速度など、扱うためには周辺機器も含めたコストがかかる。そこで須藤の運営するSTUDIOマドノソトでは、できるだけ手軽に高精細なものを体験できるよう、機材を業務機ではなく民生機で揃えたと語った。

また実際に個人やEPADで使用している機材も紹介。竹崎は、全国上映会では、機材の精査を経て去年から大幅にコスト節減したと成果を述べた。

*

会場からは、8K映像の海外での収録、海外の8K事情について質問が上がる。竹崎は「世界的に見て8Kをメインにする映像制作者はひとにぎりだが、技術者が調べて収録することはおそらく可能」と見解を述べた。須藤は重要なこととして8K撮影のノウハウを挙げ、知見のシェアや日本での8K実績のアピールが必要とし、「アーカイブは地理、空間、時間が遠いところに届られることが特徴。海外といっしょに考えるのは面白い」と語った。

別の質問では、立体映像など開発が続く新技術の活用可能性が問われた。須藤は8K上映会と舞台芸術の親和性の高さを挙げつつ「立体映像でVRゴーグルをつけて鑑賞すると、没入感は高いが個人的な体験になっていく気がする」と見解を示した。竹崎は、新技術への関心を語りつつ、「VRが普及するかどうかにもかかっている」と受容環境が整うことにも言及。両者ともに、さまざまな技術が補完しあいながらマルチに展開されていくことに期待を寄せた。

*

技術共有会の一日を通じて熱心に聞き入る来場者の様子から、記録映像、8K新技術への関心の高さがうかがえた。

収録や上映会でトライアルを重ねることで知見が蓄積され、理解が深まることで活用の道が開けてくる。舞台の「今ここ」の瞬間を未来に届けるための取り組みがどう展開されていくか、今後に期待したい。

取材・文・写真:北原美那

※アイキャッチ画像はEPAD事務局撮影