EPADパートナーインタビュー:Dance Base Yokohama/アーティスティックディレクター・唐津絵理(前半)

取材・構成:山﨑健太、写真:前田立

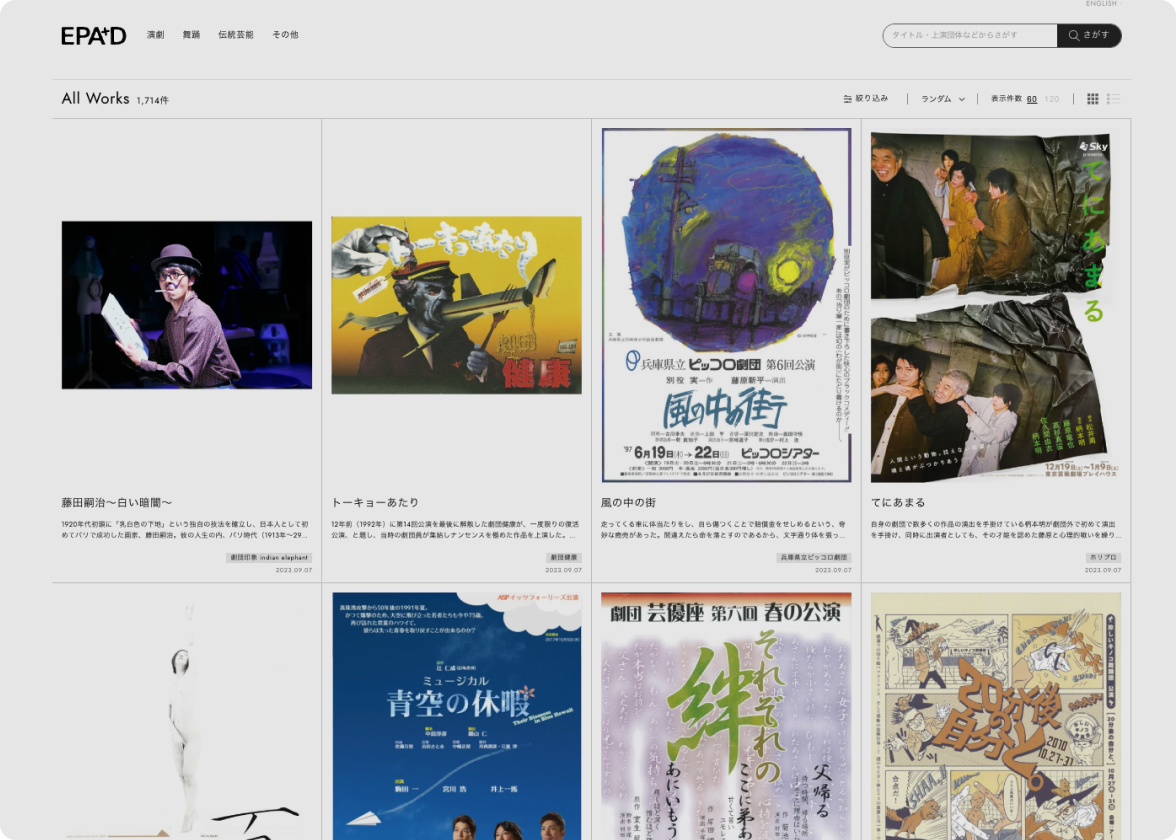

EPADでは2022年度から、デジタルアーカイブの活用をより推進していくため、舞台芸術に関わるいくつかの団体やスペース、フェスティバルとパートナーシップをむすんでいる。舞台芸術のアーカイブの意義とは何か。EPADとパートナーシップをむすぶことにどのような可能性があるのか。Dance Base Yokohama(以下DaBY)のアーティスティックディレクター唐津絵理に話を聞いた。

まとまったアーカイブの重要性

——EPADではこれまでにも、唐津さんがエグゼクティブプロデューサーを務められている愛知県芸術劇場が企画・製作した島地保武×環ROY『ありか』という作品の映像を2021年度に収集するなど、唐津さんには事業にご協力いただいてきました。EPADの存在によって変わってきたことはありますか。

島地保武×環ROY『ありか』もそうですが、国際交流基金のSTAGE BEYOND BORDERSに掲載されているとものすごい数の方が見てくださるんです。同じ映像をたとえば劇場やアーティストのホームページで配信してもそれだけの方に見ていただくことはできません。日本を代表する舞台芸術の映像がEPADで、そして国際交流基金のホームページからまとめて見られるということ、資料がある一箇所にきちんとまとめられているということの価値を感じています。

舞台芸術の映像を見るとひとくちにいってもさまざまなケースがあると思うんです。劇場で見られなかった観客の方が映像を見るということももちろんあると思いますし、舞台芸術関係の方が何かの参考に見るということもある。プロデューサーやアーティストの立場からすると、それが次の再演や他の企画につながっていくということも期待しているところではあります。このサイトを見てくださいと言えば字幕付きのフルレングスで作品の映像が見られるという状態は本当にありがたいんです。EPADから直接つながったかどうかはわからないのですが、『ありか』は来年、すでに国内2カ所での再演のお話が進んでいます。

——アーカイブの存在がアーティストにも利益になるということですね。

実は作品を映像として残すこと自体を好ましく思わないアーティストも多いんですよね。皆さんライブということにこだわって作品を作られていて、記録に残ったものでは本質は伝わらないと思っていますし、基本的には劇場でちゃんと作品を見てほしいと思っている。でも、たとえば公開した記録映像が次の企画につながるとか、お客様が劇場に来てくれるきっかけになるとか、そういう次のライブの機会につながるようなことがあれば記録映像を残すことのモチベーションにもなる。そのあたりのうまい循環ができるといいなと思っていて、記録映像の撮影についてアーティストと話すときも、こういうことがあるからぜひ協力してほしいという話をしています。

愛知芸術文化センターでのアーカイブの取り組み

——愛知県芸術劇場ではEPAD以前から舞台芸術のアーカイブに力を入れてきたと伺いました。具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。

私は今から30年前、愛知県芸術劇場が入っている愛知芸術文化センターが開館したときに、そこのダンスの学芸員というかたちでキャリアをスタートしたんです。愛知芸術文化センターには劇場と美術館のほかに文化情報センターという、海外も含めてさまざまな情報や資料を収集してそれを維持管理しながらそれを一般の方に見せていくためのセクションがあって、そこで働いていました。

オープン当初からそういう情報の部署があったことからもわかるように、愛知芸術文化センターはアーカイブにすごく力を入れていて、最初の10年くらいのあいだに自主事業で上演したものは全部映像で撮影して、その時々の一番いい媒体でアーカイブしていました。たとえばダンスの場合は初年度にやったのが山海塾で、それもかなりいい映像で残っています。撮影した映像はアートライブラリーという図書館施設で保管して一般の来場者も視聴可能な状態にしていて、たぶんこれは日本で初めてだったんじゃないかなと思います。

——その頃の映像というのは今もライブラリーで見られるんでしょうか。

見られます。ベータカムなどの媒体に記録したものも今はDVDに変換してライブラリーで保管してあるので。愛知芸術文化センターのホームページにアートライブラリーの資料検索というのがあって、そこで検索していただくとどんな映像が見られるかということも確認できます。

ライブラリーにどんなものを集めていくかということはすごく重要ですよね。むやみやたらに買い集めても結局は脈絡がなくなってしまう。だから、映像を撮影する、それを保管する、資料を整理するという一連のコンテクストのなかで人件費や購入費、記録費などの予算を考えていくことが重要なんです。でも今はそれも難しい状況になってきています。愛知芸術文化センターが指定管理になった7年前に文化情報センター所管のアートライブラリーも業務委託になり、予算的にも大変厳しくなってしまいました。それでも、そのとき文化情報センターにいた学芸員のうち映像系が美術館に、パフォーミングアーツと音楽が劇場に移っているので、互いに連携をとりながら、劇場での公演の資料や記録映像をライブラリーに収めたり、資料の選定をしたりということをかろうじて続けているという状況です。

記録映像への意識の変化

——自主事業の記録も継続している?

アーカイブというのはお金がかかるもので、ある時期以降は予算的な問題もあって公式に全ての公演を撮影して残すということは難しくなってしまいました。最近は権利の問題もあります。最初の頃はだいたいどのアーティストやカンパニーも劇場側での撮影にオッケーを出してくれて、たとえばその映像を使った無料の上映会みたいなイベントもできていたんです。でも最近は権利に対する意識の高まりもあって、記録映像の公開や、あるいは撮影そのものから難しいケースも多くなっています。今はインターネット上で映像が簡単に流通してしまうということもあって、海外招聘のカンパニーは撮影ができないことが多いです。海外のカンパニーは特にしっかりとイメージ戦略を立てているので、ただの記録映像が多くの人の目に触れてしまうことを快く思わないということもあります。それでも私としては可能なかぎり映像を残していきたいということは強く思っているので、どういうかたちでも、主催事業に関しては可能な範囲で撮影をしています。

——撮影された映像はどのようなかたちで活用されてきたのでしょうか。

一番多いのはアーティストのプロモーションです。再演の宣伝に使ったり、プロデューサーや劇場に見ていただいて売り込んでいくという使い方がほとんどだと思います。実は上映会みたいなことをするとかそういうことはあまり聞いたことがない。それはたぶん映像のクオリティの問題もあると思うんです。撮りっぱなしの映像だとライブと同じ時間を見るのには耐えられなかったりする。用途によって編集も違ってくるので、活用の仕方というのがすごく重要なんですけど、制作者や劇場のプロデューサーにとっては公演を実施することそのものが最重要なので、その後のことは考えられていないことも多いんです。最近は映像で発信することも多くなってきたので、そういうことを意識しているアーティストや制作、劇場さんも増えてきてはいます。でもそれまでは本当に、一応撮っていますというのがいいところで、そもそも記録映像を撮ってないというところも多かったと思います。(後編につづく)