【レポート公開】EPAD Re LIVE THEATER in PARCO

舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化 支援事業(通称EPAD)「EPAD Re LIVE THEATER in PARCO〜時を越える舞台映像の世界〜」が2023年7月12日から16日までの5日間、PARCO劇場にて開催された。

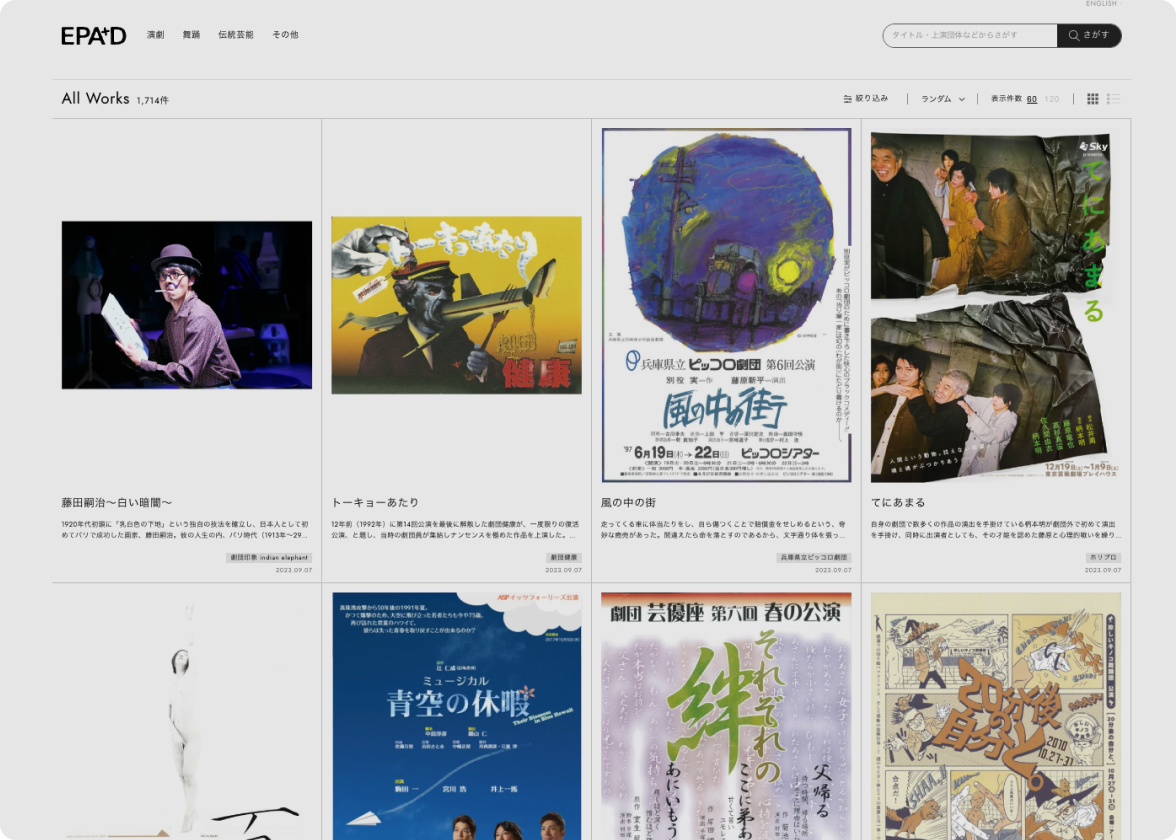

EPADが最新の技術で収録した舞台映像と、これまでの事業で収集してきた舞台映像を上映し、「舞台芸術が上演された時間を映像というかたちで未来に繋げ残していくために、舞台映像の「上映」の可能性を探る」ことを目的とされたこの連続上映会。劇場ホワイエでは、「堀尾幸男 舞台美術の記憶Ⅰ」と題し、今回上映された3作品の美術も手掛けた舞台美術家の堀尾幸男氏がこれまで手掛けた舞台美術の舞台模型や制作した小道具などを展示した。

今回は7月15日、16日の様子をレポートする。

(取材・文:北原美那 写真:サギサカユウマ)

15日12時に上映されたのは、「天保十二年のシェイクスピア」(2002年/東京公演:社団法人日本劇団協議会・TBS)。井上ひさしの戯曲で、今回上映されたのは、1974年の初演以来の上演となった2002年版。いのうえひでのり(劇団☆新感線)が演出、企画監修を鴻上尚史が担った。

江戸時代の旅篭町を舞台に、老侠客の利権相続をめぐる三人の娘の争いが、やがて無宿人や剣客、その土地に暮らす庶民にいたるまでを巻き込み大きな諍いへと発展する物語で、タイトル通り、4大悲劇をはじめとしたシェイクスピアの諸作品を、物語展開や登場人物の特徴、セリフ、名前に至るまで随所に織り込んでいる。

言葉巧みな奸計で出世する無宿渡世人・佐渡の三世次を演じた上川隆也をはじめ、沢口靖子、古田新太、池田成志、阿部サダヲらが、愛や欲望に翻弄される登場人物たちを熱演。 随所に笑いや音楽を盛り込んだ、壮大なエンターテインメント作品。観客を巻き込む力は映像でも遺憾なく発揮され、途中休憩を挟みながらの3時間40分のデジタルリマスター上映後には万雷の拍手が巻き起こった。

15日18時上映の「THE BEE Japanese Version」(2012年、NODA・MAP)は筒井康隆の短編「毟りあい」を原作に、野田がイギリスで現地の演劇人たちと作品を立ち上げた作品。英語で戯曲を書き2006年ロンドン初演。以来世界中で上演されている。

今回上映された2012年日本版では、主演のサラリーマン・井戸を野田が演じた。職場から帰宅した井戸は、妻子のいる自宅に脱獄犯・小古呂が籠城していることをマスコミから知らされる。マスコミや警察に翻弄されながらも、小古呂の妻(宮沢りえ)に説得を頼みに彼女と息子の住むアパートを訪ねるが、事態は思いもよらぬ方向に変わっていく。

井戸は仕事帰りに息子の誕生日プレゼントを用意するような平凡なサラリーマンであったが、突然事件に巻き込まれ、小古呂やその妻子とのやり取りを経て、次第に「気の毒な被害者」の境界を超えてゆく。デジタルリマスターの高彩度映像により、野田をはじめ俳優たちの全身から吹き出る汗、相貌の変わっていくさまなど、熱演が余すことなく映し出された。

上映後には、社会学者の吉見俊哉氏と、著作権を専門とする弁護士であり、今作のロンドンでの立ち上げにも参加した福井健策氏によるトークが行われた。

鑑賞直後の感想としてふたりから、主演の野田の物語を通じての劇的な変貌ぶりの強い印象が語られた。とくに、井戸が小古呂の自宅に籠城する後半以降の展開に、野田と宮沢が相互に影響を与えあって変化していく俳優の演技の妙を絶賛した。

さらにこの作品には、9.11アメリカ同時多発テロおよびイラク戦争以降の、日常と暴力が共存し、報復が連鎖する世界の様相がそのまま現れていると吉見は指摘。「THE BEE」のロンドンでの立ち上げにも参加していた福井は、そうした構造をシンプルな室内劇で表現するこの作品の普遍性が、世界各国で上演されている理由ではないか、と語った。

原作にはない「蜂」の解釈や、鉛筆や紙といった日常的な文房具が象徴的に用いられる演出手腕など、上映後の興奮を共有するように、作品についてのトークが様々な視点で語られた。

EPADが現在取り組んでいる8K映像・立体音響による高品質収録・上映についても話は及んだ。吉見は、アーカイブの存在によって演劇の原点でもある「演者や作家の魂に触れる」ことが可能になり、観劇体験の在り方を変える可能性があると指摘した。

自身も理事としてEPADに関わる福井は、今なお公演中止が相次ぐ舞台公演での緊急上映や、大都市以外での上映会、バリアフリー上映、未来の観客へ届けるアーカイブなど、EPAD事業が様々な人々に向けて開かれる可能性を語った。

翌16日は三谷幸喜作・演出「笑の大学」(2023年、PARCO)の上映が行われた。

本作は96年に山田和也演出で初演。読売演劇大賞最優秀作品賞を受賞し、98年に再演。以降映画化や、ロシア、韓国、中国、フランスなど各国で翻訳上演されている。

国内では25年ぶりとなる2023年版では、初めて三谷自身が演出を手がけ、内野聖陽、瀬戸康史出演でPARCO劇場を皮切りに全国8都市で上演。この作品は8K定点映像・立体音響で収録されたもので、今回上映の3作品の中で唯一、上演と上映が同じ劇場で行われたものとなる。

開戦間近の昭和15年、劇団「笑の大学」の新作台本をめぐって、内野演じる検閲官と、瀬戸演じる劇団の座付き作家が警視庁取調室で台本直しを繰り広げる七日間を描く。連日の修正作業を通じて、笑いを解さない検閲官と喜劇作家の、相互理解や関係性の変化が生まれていく。

本作のテーマでもあり、三谷作品に欠かせない「笑い」。今回の上映でも、国家による検閲というシリアスな設定でありながら、秀逸な会話の妙に、いたるところで笑いが弾けていた。さらに8K映像に立体音響といった高品質収録・上映は、上演と同じ劇場ということもあり、抜群の臨場感を生み出していた。取調室での二人芝居というシンプルな仕立てから感じられる俳優や美術の迫力を力強く伝えてくる上映となった。

上映後は、今作の作・演出である三谷幸喜氏と、美術の堀尾幸男氏のトークも開催された。

三谷は堀尾の今作への起用について、「二人芝居のため、もうひとりの主役としての美術が必要だった」と、その重要性を語った。堀尾は「笑の大学」美術で用いた「開帳場」(舞台の床に傾斜をつけ、遠近法を利用して奥行きを出すテクニック)について解説。三谷との仕事について、「稽古中のアクシデントを評価し、舞台に取り入れる」と醍醐味を語った。

これまでの三谷と堀尾がタッグを組んだ仕事のエピソードを中心に、台本や演出、美術の相互作用について話が弾み、作品同様こちらも笑いの絶えない時間となった。

トークが行われた舞台上では、堀尾が実際に制作し「笑の大学」で用いられた舞台セットを一部再現。トーク終了後は、観客が舞台に上がり、セットを間近で眺め、触れられる時間も設けられた。

ホワイエで開催された「堀尾幸男 舞台美術の記憶Ⅰ」では、今回上映された3作品の演出家3名を含め13名の演出・制作者の描き下ろし似顔絵とともに、かれらと手掛けた作品の舞台美術の資料を展示。

舞台模型や小道具、チラシのほか、エレベーション(遠近法を取り入れた正面図)や道具帳といった直筆のデザイン画たち、作家自身による舞台美術考察が展示されている。

今回展示されたのは35作品。ジャンルは多岐にわたり、長年舞台美術の第一線で活躍する堀尾の、幅広く、創造性に富んだ仕事の一端を垣間見ることができる。また、作家自身による舞台美術考察を通じて、生ものの舞台芸術において、役者や演出と異なる位相で舞台表現を支える舞台美術の創造性もあらためて感じさせた。

模型は多くが実寸の1/50サイズで、照明や機構等も再現。ひとつひとつに見応えがあり、それぞれの展示に魅せられる鑑賞者で賑わう展覧会となった。

いずれのプログラムも満席、盛況となった今回の上映会。10月以降にも各地で開催される予定だ。