【レポート③】2024年度事業報告シンポジウム「教育分野での舞台公演映像活用の可能性」

2024年12月3日、紀伊國屋ホールにて開催されたEPADの2024年度事業報告会。テーマごとの3つのシンポジウムのうち、最後におこなわれた「教育分野での舞台公演映像活用の可能性」では、矢内原美邦(ニブロール)、横堀応彦(跡見学園女子大学准教授)、緒方靖弘(EPAD理事)が登壇、三好佐智子(EPAD理事)が司会をつとめた。

[シンポジウム①「舞台芸術アーカイブの到達点と展望~EPAD2024の成果から考える~」のレポートはこちら]

[シンポジウム②「公立文化施設が舞台芸術デジタルアーカイブを活用する未来」のレポートはこちら]

シンポジウムの冒頭に、動画で教育部門の取り組みが紹介された。

EPADの教育部門では、これまで収集してきた資料を教育に利活用し、文化資産としての映像資料を次世代の教育に用いることで、舞台鑑賞に対する地理的障壁、時間的障壁、金銭的障壁といった課題にアプローチしている。

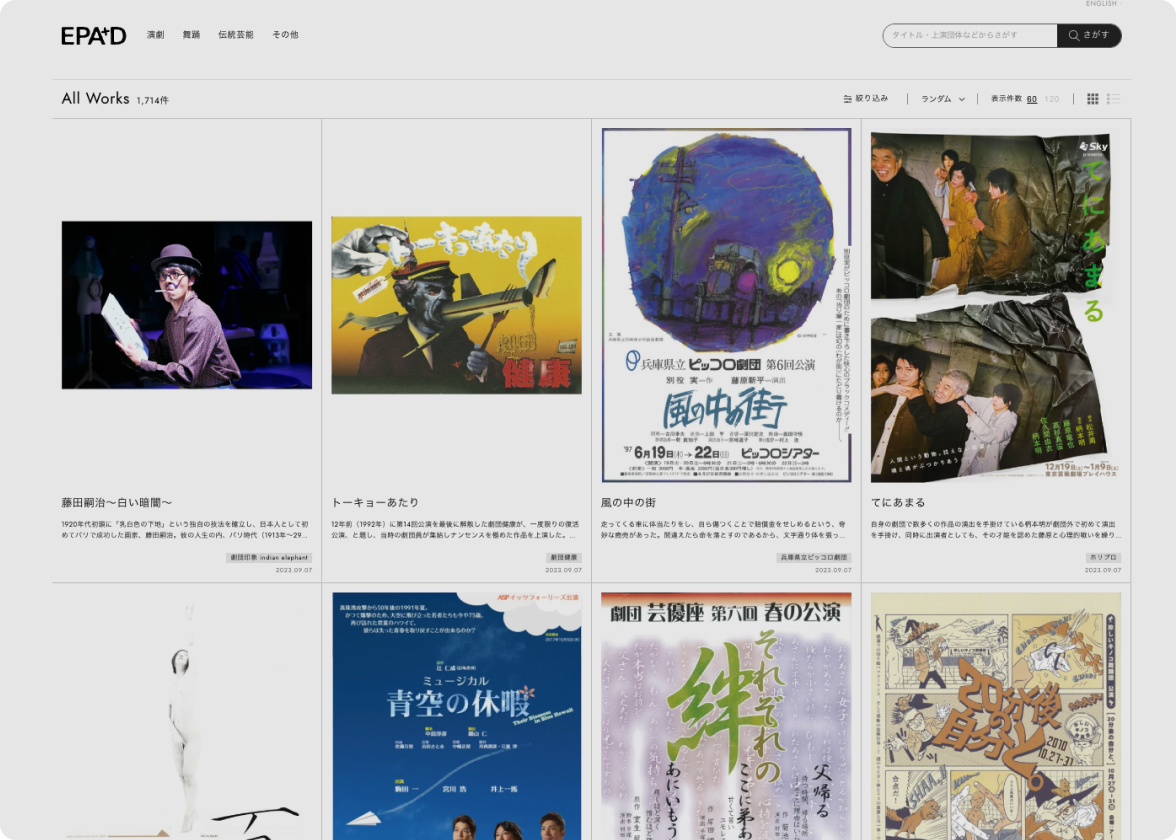

有識者による教育開発会議で、これまでに収集された2700作品以上のなかから、テーマを決め教材としてふさわしい作品をセレクト。冊子・動画の補助教材「COMPASS(コンパス)」において、作品解説や教材使用プランの提案(冊子)、アーティストへのインタビュー(動画)などを提供している。

有識者が選定した舞台公演映像は、コンテンツ管理システム「Terra sight」を用いた学内イントラネットでの視聴と、作品が収録されたハードディスクの貸与という、著作権に配慮した二種類の方法で視聴でき、現在三校で試験導入を行っている。

さまざまな可能性と課題を持つ教育利活用に対し、登壇者たちが議論をおこなった。

横堀は実際に大学の授業のなかで映像を教育に活用していると語り、教場だけでなく実際に劇場で観劇する課題も取り入れているが、コロナ禍のオンライン授業では、国際交流基金のYouTubeチャンネルSTAGE BEYOND BORDERSも活用したと、教育への映像活用の多様な実例を挙げた。

昨年度からEPADの教材開発会議にも参加。COMPASS動画ではアーティストへのインタビュアーをつとめ、地理的障壁を超え舞台芸術を楽しむため、アーティストの人となりを知る機会になるよう心がけたと語る。EPADでの活動を通じて、演劇の作り手だけでなく観客を作りたいと意欲を見せた。

アーティスト活動とともに近畿大学(以下、近大)で教鞭をとる矢内原は、自身が高校生の頃、三島由紀夫の映像を見るために地元・愛媛から早稲田まで行った記憶を語り、教育部門で利用できるTerra sightについて感嘆した。近大の唐十郎公演アーカイブを例に挙げ、「言葉にならない衝動が映像のなかにあり、時代を越えて感じられることに意味を感じている」と語った。すでに亡くなった人も含め、実演家としての先輩アーティストとの交流の経験も交えながら、アーティストが活動できるうちに映像化することの大切さを説いた。

寺田倉庫の緒方は映像を預かる専門家として、映像利用に付随する権利処理や、上映用データの容量の大きさといった、データの取り扱いで生じる諸問題を挙げながら、「管理できるインフラがEPADにあるので、それを部分利用していただくことが解決方法のひとつ」と、利用者それぞれの目的に応じてEPADを活用してほしいと提案した。

緒方は教育現場でのTerra sight導入により学生がブースで作品を個人視聴できることにふれつつ、教育において作品を個人で観ることと集団で観ることにはどういう違いがあるのか、と登壇者たちにたずねる。

横堀は実体験に基づく教室での集団視聴と個人視聴の違いを解説。大学での90〜100分授業のなかで、まるまる一本視聴でき、最後まで集中して観られる作品は限られる。そのなかのひとつ、贅沢貧乏の『わかろうとはおもっているけど』は本編71分、COMPASSでの解説動画が10分。編集映像の良さもあり、学生たちは集中して観てくれたと語る。他方で図書館で視聴できる個人利用のTerra sightはまだ利用者が少ないそうで、学生の映像鑑賞の方法に変化を感じていると述べる。「研究者としては貴重な映像が入っているものでも、実際に学生に観てもらうのには工夫が必要」と実感をこめた。

矢内原は、個人の実感としてひとりで観る映像鑑賞体験の快適さも語りつつ、集団で観る体験の必要性も認めた。また、近大では図書館が24時間開いているため、稽古を終えたあとに夜に視聴しに行く学生も多いと語り、それぞれのライフスタイルに応じて観られる環境づくりというアイデアを挙げた。

三好から、現代の学生たちが観劇する際に生じる、チケットの高騰や時間のなさなど様々なハードルが挙げられ、壇上であらためて教育機関で映像鑑賞できることのメリット、とくに演劇をはじめ創作を学ぶ学生へのポジティブな働きについて議論されていく。

矢内原から、作品単独での鑑賞だけでなく、自分たちで上演したあとに同じ作品の別上演映像を観ることで、体験が理解や発見をうながす、というアイデアが提示される。

横堀も、新しいものを作りたいと願う若い作り手にとって、過去の作品の新しさをあらためて知ることも重要だと語る。

さらに横堀は、作品の上演当時の関連情報の入手のしづらさ、という時間的障壁について触れる。学生だけでなく教員の側にもこうした課題があり、COMPASSを通じて若い教員のためにも作り手側の生の声を残せるのはありがたい、と意義を語った。それに関連し、EPADでは作品制作ドキュメンタリーの収集も進めていると三好は続けた。

どうしたら若い世代と演劇との出会いを作れるか。

この問いに緒方は、初めて演劇を鑑賞するハードルの高さについて触れ、多様な機会を作ることの重要性、映像を集めることで幅広い演劇の視聴環境を提供し、裾野が広がることにつながっていくと示す。

裾野を広げることについて矢内原は、授業で扱った作品に対し数年越しに学生が反応した実体験を挙げ、「どこでリーチするのかわからないけど、たまたま観た舞台がとてもおもしろかったという”当たり”体験が、次の劇場に連れて行く」と語る。

そうした作品との出会いについて横堀は、商業演劇から自主公演まで幅広く対応した網羅性のある情報発信源があまりなく、学生にとってはいま上演されている作品のリサーチが難しいと指摘。舞台芸術に関連するさまざまなデジタルアーカイブが連携しつつ、作品情報が発信される場所の必要性を説いた。

これまで、主に高校生以上を対象とする教育現場での利用を前提に開発を進めてきたEPADの教育部門。壇上では、より低年齢層への教育やバリアフリーといった、対象の拡張についても議論される。

横堀は、初等中等教育の開発にあたり、より現場の状況に則した具体的なリサーチの必要性を挙げつつ、初等中等教育で「演劇を使ってなにかを考える」可能性について言及した。

教育におけるバリアフリーについて矢内原は、映像には字幕をつけられるため、聴覚障害の学生に理解してもらえると語る。横堀もYouTubeの日本語字幕機能や、大学でのしょうがい学生支援制度を挙げ、アクセシビリティに対応した映像の利用で可能になる教育効果の高さを語る。また留学生への教材として、SBBの多言語字幕の利点も挙げた。

客席からの質疑応答では、演劇映像の道徳教育への活用というアイデアや、教育的に適した作品があるとしたらどのような作品か、また、教育利活用の観点から公演映像を記録する時点で意識できる点は何か、といった質問がもたらされ、登壇者たちが意見を述べた。

最後にあらためて登壇者たちに発言が求められ、緒方は「収集を続けることで、蓄積が豊富になり、演劇の裾野が広がっていく。集めてあるから使えるようになる」と、収集の重要性をあらためて伝えた。

横堀は「演劇それ自体もすばらしいが、演じることなどを道具にして社会が変わっていくといい」と、演劇の持つ様々な要素をツールとして活用できると指摘。作り手だけでなく、劇場に行きたいという人を増やすためにも活動していきたいと語る。

矢内原は今回のシンポジウムを通じ、自分にできることを考えたと語る。大学に帰っても自分の活動に対しても、素直にやれることを探していきたい、と意欲を示した。

(取材・文:北原美那 撮影:サギサカユウマ)

★アーカイブ映像を公開しました(25年4月15日追記)