EPADパートナーインタビュー:Dance Base Yokohama/アーティスティックディレクター・唐津絵理(後半)

取材・構成:山﨑健太 写真:前田立

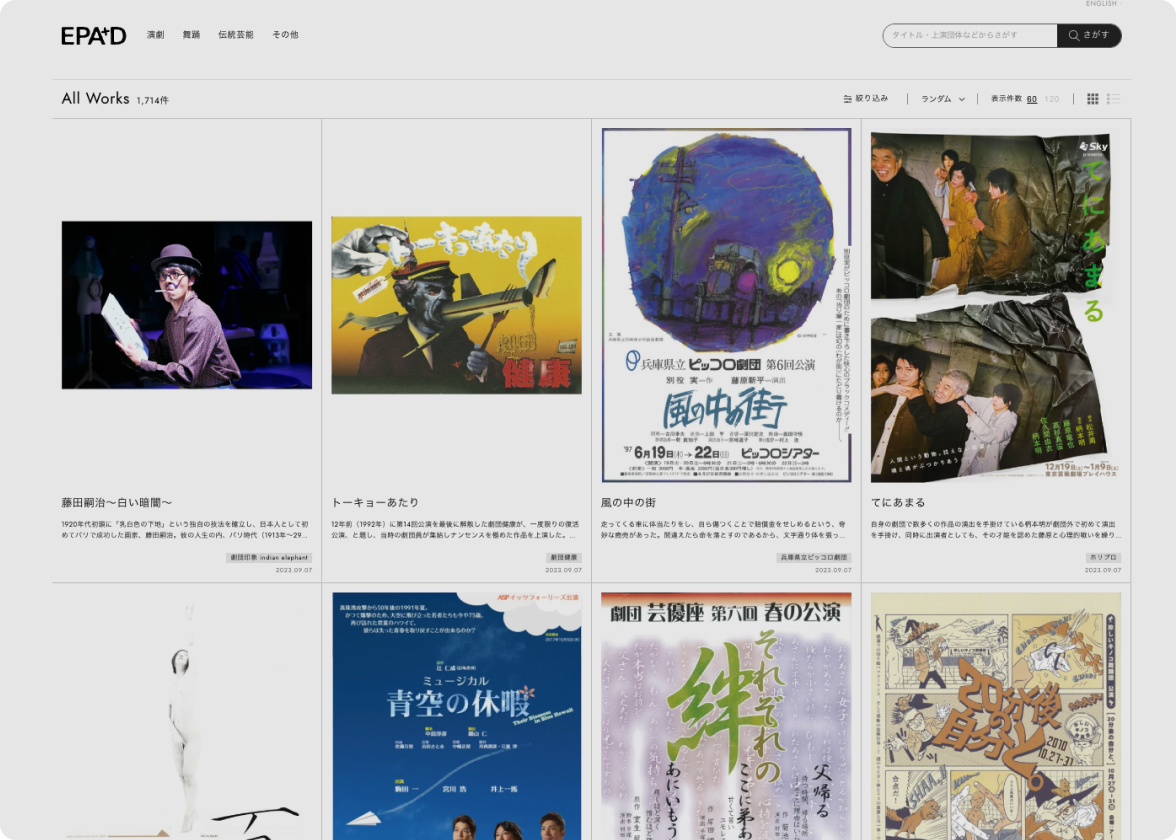

EPADとパートナーシップをむすぶことにどのような可能性があるのか。Dance Base Yokohama(以下DaBY)のアーティスティックディレクター唐津絵理に話を聞いた。(前半はこちら)

「いい環境」から生まれる循環

——EPADでは今年度から新たな取り組みとしてパートナーシップ制度を導入しました。EPADとしての意図を教えてください。

三好(EPAD事務局):EPADとしては今まで、作品の映像を個別に一つずつ集めてきました。でも、重要なアーティスト、あるいはスペースからまとまった数の作品を収集することはアーカイブとしてはとても重要なことです。それはEPADの価値を一緒に作り上げていくことでもある。今回、ダンスについてはDANCE BOXとDaBYという2つのスペースとパートナーシップをむすぶことになりました。唐津さんの鑑識眼とDaBYというスペースから生まれてくるものに期待してのパートナーシップです。

——DaBYは2020年オープンの比較的新しいスペースですが、どのような経緯や理念で立ち上げられたのでしょうか。

私が働いてきた愛知芸術文化センターという場所は、もちろんダンスは日本で一番最初にきちんと取り上げた劇場だったと思いますし、先端的な仕事をさせてきていただいてると思うんですが、とはいえやはり公共劇場なのでなかなか難しいところもあるんです。一番大きいのは創作する場所がないということ。それをどうすればいいんだろうとずっと考えていたところに、いまDaBYを運営しているセガサミー文化芸術財団の立ち上げの際に今後、メセナ活動として文化支援を行なうにあたってどういうことをやっていけばいいだろうかという相談があったんです。

そのときに、これまでのメセナ活動に多かった公演単位での支援やコンペティション形式の支援ではなく、もうちょっと継続的な支援ということで、パフォーミングアーツを創作することのできる拠点を作れないですかということをご提案しました。社長さんが芸術文化の振興に非常に理解のある方だったこともあり、その話がとんとんと進んで。

DaBYのあり方に関しては、これまで私が見聞きしてきたことを詰め込んでいます。単に創作をするための場所ということだけではなく、創作プロセスを可視化することによって多くの人に興味を持ってもらうということも意識しています。

アーティストにも意見を聞いたところ、意外にブラックボックスを希望する人は少なくて、白い壁の方がいいとか、緑がほしいとか光が差してほしいとかそういう意見が多かったんです。スタジオはアーティストにとってはすごく長い時間いることになる場所なので、インスピレーションが湧くような気持ちのいい環境が欲しいという話でした。あとは最近すごく問題になっているハラスメントですね。閉鎖的な環境で作品が作られてきたということが色々な問題を生み出していると思うので、DaBYは窓がたくさんある明るくてオープンなスタジオにしました。

でも、場所そのものが大切なわけじゃないんです。アーティストって実は孤独で、それぞれに自身の活動をしているわけですけど、同時に情報や仲間を求めていたりするところもある。人が行き来する場所があればそこでは人の交流が生まれてきます。そうやって人が集まれる場所があるということの価値も大きいですね。

——DaBYというスペースの話とアーカイブの話はどちらも舞台芸術の持続可能性に関わっているという意味で共通点があるように思います。

ここまでアーティスト目線でお話しているんですけど、アーティストがいい環境できちんと健全な状態で守られて作品を作ることによっていい作品が生まれて、それをお客さんが見ることでまたファンになっていただくというその循環がすごく重要だと思うんです。だから、そこまで含めて考えていきたいですし、観客のことをより意識するということもアーティストと話していく必要があると思っています。

EPADとのパートナーシップ

——EPADとパートナーシップをむすんでみていかがですか。

DaBYはまだオープンして2年半なので、提供できるソフトがたくさんあるわけではありません。どの作品をアーカイブとしてご提供できるのかということをEPADさんと一緒に考えつつ、DaBYで作品をつくるアーティストに対しても「映像がアーカイブされる可能性があるからきちんと撮影をしておかない?」という話をしている状況です。DaBYとアーティスト、あるいは作品や企画の関わり方もいろいろなので、ケースに応じて可能な範囲でなるべく映像を残すということを意識してやっています。

DaBYの主催でやってるものに関してはトークイベントなども含めてなるべく全部記録に残そうとしているんですけど、やはり費用がかかるので、その中で主要なものについてはEPADを利用することできちんとした映像が残せるというのは非常にありがたいです。

——EPADとのパートナーシップということが前提としてあると、企画にそれが影響を与えるということもありそうでしょうか。

まだ今年はパートナーシップがはじまったばかりなのでどう活用していくかを検討している段階ですけど、十分にあり得ると思います。実は今回『パフォーミングアーツ・セレクション 2022』としてツアーで回っている作品のなかで、鈴木竜さんの『never thought it would』という作品についてはEPADでの収録を前提にして音楽を変えることにしたのです。初演ではAlva Notoの音楽を使っていたんですけど、配信となると権利処理が難しいということもあって、今回の再演にあたってはtatsukiamanoさんというDaBYでもよくご一緒している方に新たに委嘱して音楽を書き下ろしていただきました。もともと、舞台美術を担っている建築家とドラマトゥルク、衣装、そしてダンサーがフラットに作品を作っているというタイプの作品だったので、音楽を新しいものにするということもやりやすかったんです。

未来につながるアーカイブへ

——今後、EPADに期待することを教えてください。

記録映像が残されていても、どこにどんなものがあるかがわからないとアーカイブとしては活用することができません。いろいろな劇場さんが記録映像を撮ってはいると思うんですけど、その劇場の担当の方がいなくなったら、誰にも知られないままに資料がなくなってしまうことだってあり得ますよね。

アーカイブは、これぞというものを選んでコンテクストを作って収集すること、それがどこにあってどういう手続きで誰が見ることができるということがきちんとわかるということ、アクセスしやすい状態にあることがとても大事なんです。それがEPADに期待することでもあります。

あとは発信元の価値を高めていくということ。STAGE BEYOND BORDERSは国際交流基金の事業ということで多くの方がアクセスしてくださいました。そういうことがあると、アーティストの協力も得やすくなっていくと思うんです。なによりアーティストの次の仕事にもつながりやすくなる。それが一番期待していることですね。