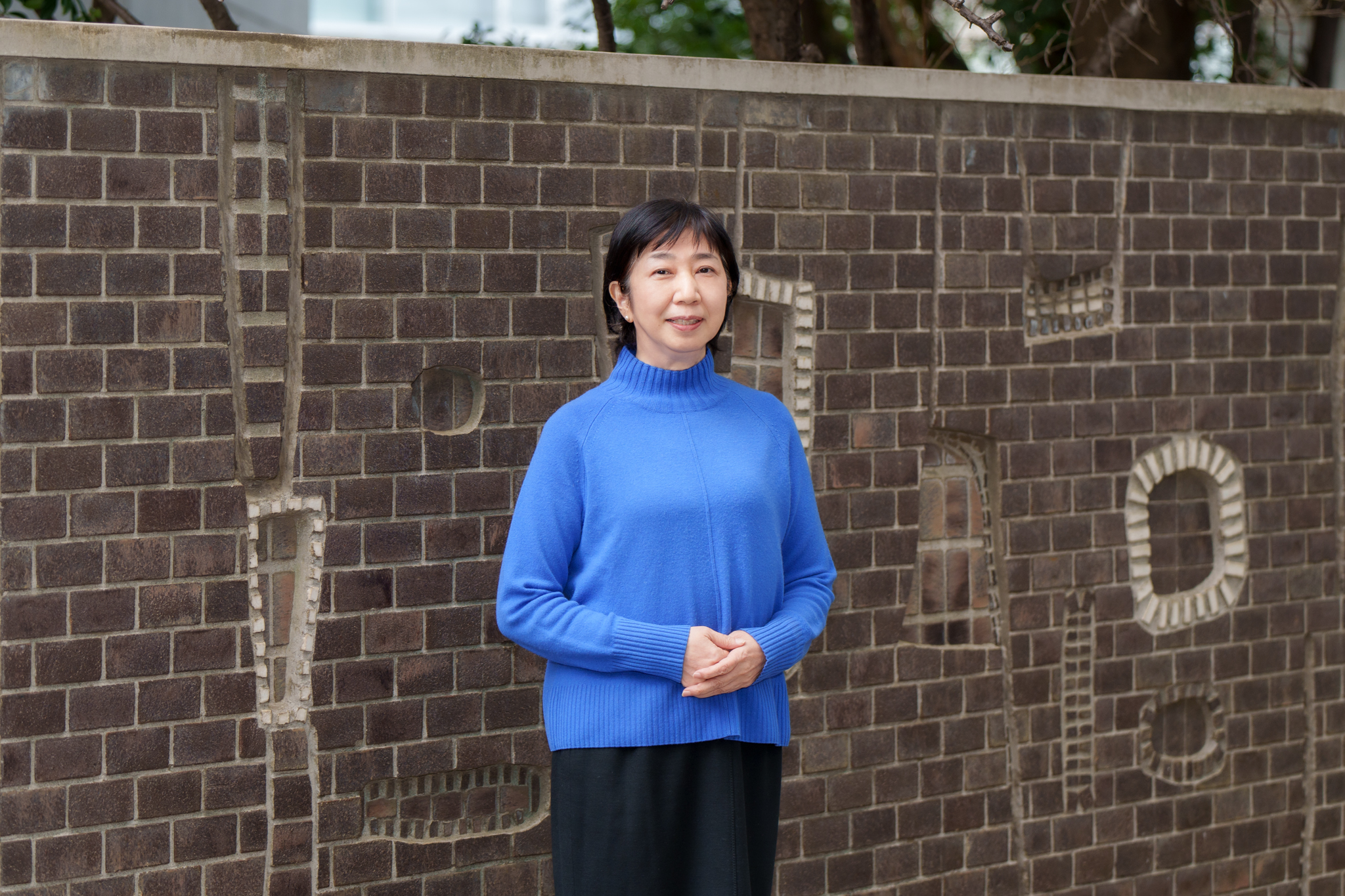

【後編】EPADパートナーインタビュー:岡室美奈子(早稲田大学文化構想学部教授・文化推進部参与)

岡室美奈子氏へのインタビュー後編。「いま・ここ」の公演を映し時代を超える舞台映像を、どう受け取り、次世代へ渡していくか。演劇の未来はどう変わっていくのか。舞台公演映像の可能性について話を聞いた。

(取材・文:北原美那 撮影:土屋貴章)

〈インタビュー前編はこちら〉

公演映像が時を超えて届けるもの

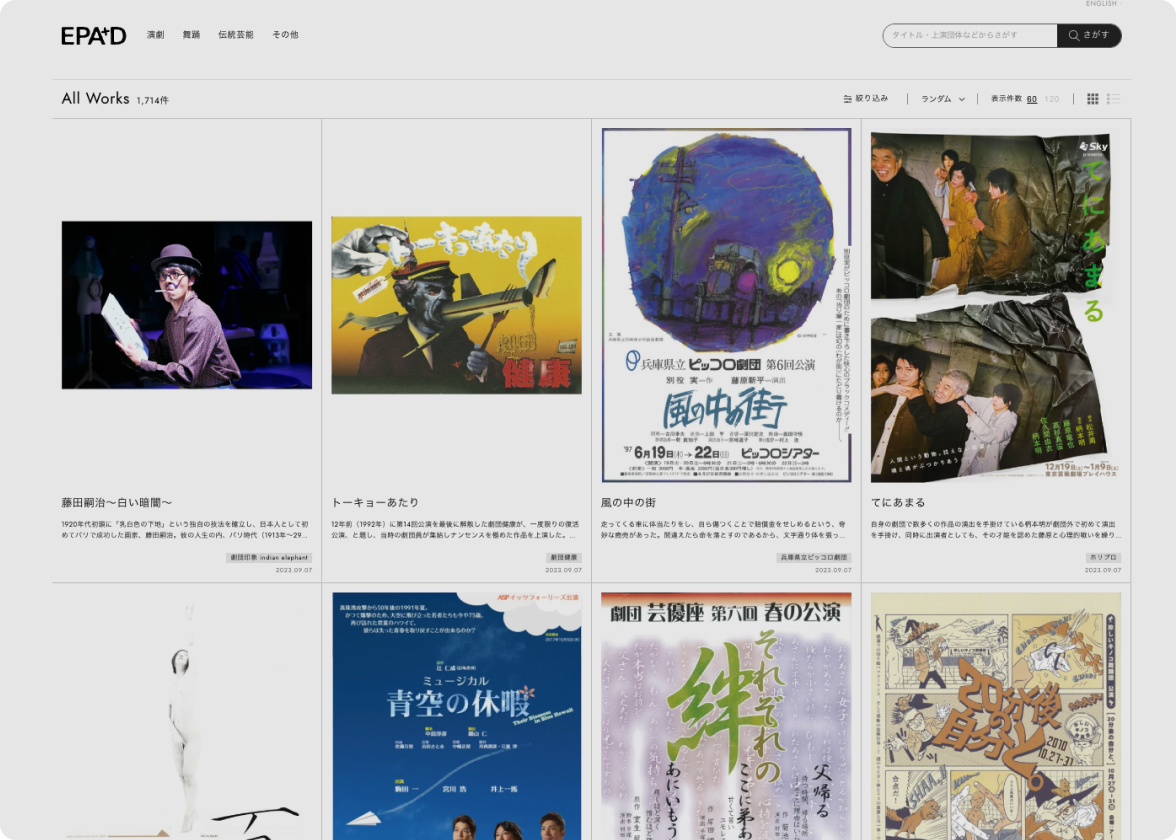

――JDTAを通じて演博で見られる映像は今年度もまた増え、2150作品程度になるそうですね。

EPADの、1960年代〜80年代の映像を収集するプロジェクトも始動し、今年度もかなり増えました。以前演博でも、ご寄贈品で中身がわからないテープをデジタル化したら、蜷川幸雄さん演出の「想い出の日本一萬年」(1970年初演)が入っていて驚愕したことがありました。「あゝ新宿―スペクタクルとしての都市」 展(2016年)で上映しようと蜷川さんにお手紙を送ったところ、「観たい」とおっしゃったんです。そういったさまざまな形で、これまで観ることができなかった作品映像が出てくることがあります。貴重な映像を共有財産としていろんな人が見られるのはいいことですよね。

――貴重な舞台映像は、演劇史的な貴重性だけでなく、当時の社会背景や文化など、様々な発見がありそうです。

舞台芸術の資料は大文字の歴史に出てこないことがいろいろ記録されていて、その時代の文化を研究する上でとても役に立つと思います。演博では舞台芸術アーカイブのことを「ドーナツ」と呼んでいて、それは中心となる舞台公演自体は保存できないことに由来しています。ドーナツには舞台芸術を巡るさまざまな資料、たとえば公演映像や写真、広告、チケット、創作のプロセスなどいろんなものが入っていて、さらにその背後には、当時の社会や政治、人々の日々の暮らしや何を考えていたか、あるいは死者の記憶やコロナのような疫病の記録といった、ものすごい広がりがあると思うんです。

私は放送アーカイブの公共利用を考える勉強会にも参加しているのですが、NHKには「芸術劇場」という番組があったこともあり、所持している舞台映像も相当な数があります。それがアーカイブとして活用できるようになれば、例えば「日本でこれまでどんなハムレットが上演されてきたか」といった比較や、クリエイティブな試みにもつながる。フランスには国内で放送されるすべてのコンテンツを収集保管する国立視聴覚研究所(INA)があり、研究者は閲覧もできます。日本も、例えば教育研究利用に限るなどの形でも良いので、過去の映像の利用がもっと進めばよいと思うのですが。

演じることの楽しさ、他者への想像力

――岡室先生は今年度からEPADがはじめた教育利用事業でも、教材開発会議への参加から解説テキスト『COMPASS』の執筆まで携わられていますね。

学校教育にもっと演劇を取り入れたい、というのはJDTAやドーナツ・プロジェクト設立の時にも考えていたことでした。別役実さんが亡くなる前に、「無差別殺人が今後も増えていくと思うけど、みんな演劇をやればいいんだ」とおっしゃったんですよね。演劇って自己表現だけでなく、他者の人生を生きることでもある。その人の気持ちになってみることで、他者に対する想像力を養う訓練にもなると思うんです。

今回携わったEPADの教育事業は高校生以上向けなので、いずれ小中学生向けパッケージも作れないかと考えていますし、これまで演劇に携わってこなかった先生たちにどうやって使ってもらうか、ワークショップなども同時に必要かと思っています。

『COMPASS』では「散歩する侵略者」(イキウメ)について解説を書き、「人間の形をした宇宙人をどう演じるか、みんなで考え話し合ってもらう」など、授業に活用するプランを提案しました。戯曲は「戯曲デジタルアーカイブ」で無料でダウンロードできるので、声に出して読むといった実践もできます。実際うちのゼミでも「散歩する侵略者」について作品研究と、役を割り振った音読をしたんですが、みんな嬉々として読んでいました。棒読みの人もいればすごく上手い人もいて、宇宙人がだんだん人間っぽくなる感じを工夫してくれたり。やっぱりセリフを口にするって楽しいんですよね。

座・高円寺にいた山本清文さんが愛媛県新居浜市のあかがねミュージアムで市民の方たちと行う戯曲の朗読会で、私が訳したベケットの『ゴドーを待ちながら』を読むというので、うかがったことがあります。これまであまり戯曲に触れたことのない人もいれば演劇好きの人もいて、皆で戯曲を読むのがものすごく面白かった。人間には根源的に演じたい欲求があると思うんです。身体表現として演じている自分を感じること、「何でこの人はこんなことを言うんだろう」と考えることは、自分を開いていくために大切なことだと思います。

肉眼を超えた舞台映像自体の価値

――今後技術の発展に伴い、舞台芸術デジタルアーカイブはどんな変化が起きるでしょうか。いつか公演そのもの、つまり「ドーナツホール」が埋まるときは来るのでしょうか。

技術的にはどんどん発展していきますよね。たとえば演博には能面の3Dデータがあって、PC上で能面を動かして裏側を見たり、背景や照明を変えることもできたりするのですが、その場にいなくてもできることは増えていき、それこそバーチャル空間で演劇を再現することもできるようになるかもしれません。そういう技術がどんどん発展していく中で、このアナログな身体それ自体は保存できない。それをどう考えていくかが重要になると思います。

収録技術が発展していけばドーナツホールは埋まるという考え方もありますが、私は舞台映像は何か別のものだと思っています。以前沖縄でEPAD主催の「紙屋町さくらホテル」の8K映像の上映を観たのですが、全体として「うごめいている」感じがしたんですね。あれは死者の物語というか、そこまでは描かれないけれど結局舞台の上の人たちはみんな原爆で亡くなるという話で、肉眼だとその時せりふを話す俳優さんしか見てないんだけど、舞台としてトータルな空間を提示されたときに感じる何かがありました。

EPADさんが新規収録で取り組んでいる8K映像の解像度だと、肉眼で見えないものが見えたりするわけですよね。東京芸術祭の上映会で、維新派「トワイライト」とマームとジプシー「cocoon」を観て、面白い体験だと感じたのは、映像だけど映画とは全然違う、かといって生(なま)でもなくて、生のリアルとイメージの間にあるものという感覚だったんです。

私達は舞台公演映像をどうやって楽しむかがまだわかってないと思うんです。いずれ8Kがもう少し一般化したときに、ベンヤミンが「視覚的無意識」と呼んだ、肉眼では排除してしまうようなノイズをも映し出すことの楽しみ方がもっとわかるような気がします。

コロナ禍で舞台公演の映像に注目が集まり、「生の舞台の代替物」として映像が定義されてきましたが、単に見逃した舞台を見るだけじゃなく、映像自体の楽しみ方がもっと開発されていけば、舞台公演映像の収益化ももっと現実的になっていくし、アーカイブの仕方も変わっていくのではないでしょうか。

生の身体がそこにあって、お客さんと演者たちが時間と空間を共有するという舞台の性質はギリシャの頃から変わってない。でも私達の身体は確実に変わっていて、例えばもうスマホなしでは生きていけなかったりします。そうした時代や人間の変化に応じて、今後もしかしたら演劇の定義も変わってくるかもしれません。たとえば岡田利規さんが近年やられている映像演劇は、お客さんが劇場のなかで動きながら映像を見るという関係の作り方が面白いですよね。それとはまた異なりますが、舞台公演の映像収録が前提になると、それに応じた演出設計や、反対に生でしかできないことの再発見といった、舞台と映像との新しい関係ができていくでしょう。

そんなふうに映像と共存していくようになったとき、舞台公演映像の活用の仕方も含め、舞台芸術全体がクリエイティブに変化していくことを期待しています。