EPADパートナーインタビュー:STAGE BEYOND BORDERS(国際交流基金)

日本のすぐれた舞台芸術をオンライン配信する国際交流基金(JF)のプロジェクト「STAGE BEYOND BORDERSS –Selection of Japanese Performances-」(SBB)。

現代演劇、ダンス、伝統芸能、音楽などの動画がシーズンごとに配信され、一定期間YouTubeの公式チャンネルで無料で観ることができる。

【特設サイト】https://stagebb.jpf.go.jp

2021年に開始、現在第4期を迎えたこのプロジェクトで公開された動画は累計117本にのぼる。EPADとの関係は第2期より始まり、これまでに61作品を協働して配信している。

舞台芸術の動画配信として大きなインパクトを持つこのプロジェクトについて、JFの小林康博さん(前舞台芸術チーム長)、松岡裕佑さん(舞台芸術チーム)に話を聞いた。

(取材・文:北原美那)

コロナ禍でのゼロからのスタート

――SBB開設の経緯について教えていただけますでしょうか。

小林 JFは舞台芸術に関する国際交流を長年手掛けてきましたが、新型コロナウイルス感染症の流行により、2020年の春から舞台関係の事業はほぼ完全に休止せざるをえない状況でした。アーティストが現地に赴いて公演することができない事態を前に、「今できることは何であるか」と考えたのがSBBを始めたきっかけになります。

映像配信というアイデアはかなり早い段階から挙がっていましたが、どのような映像を公開するかについての検討に時間が必要でした。事業の性格上、専門的に価値の高い映像よりは、より多くの一般の方に楽しんで観ていただけることを重要視していました。また、当時はそもそも舞台公演を動画で見るという発想自体そこまで馴染みがなく、もちろん例外はありますが、記録のために撮られた公演のアーカイブ映像だけで一般の方が楽しむのはなかなか難しいだろうと感じていました。

そこで、最初から動画配信を前提に収録した公演映像なら観る方にフレンドリーになるのではと考え、映画監督の本広克行さんに入っていただき、SPAC出演による映像作品『グリム童話~少女と悪魔と風車小屋~』および『グリム童話~本物のフィアンセ~』を制作しました。こうしたオンラインでの映像視聴のための新作制作は、第2期、第3期でもおこなっています。例えば、根本宗子『もっとも大いなる愛へ』(無観客の劇場でリモートによる稽古のみで制作)、倉田翠×飴屋法水『三重県新宿区東九条ユーチューブ温泉口駅 徒歩5 分』(家族友人との日常の映像なども盛り込まれたロードムービーのような作品)、大駱駝艦『夢のカンブリア』(全編自然の中で撮影された舞踏作品。映像のディレクションは大森立嗣)、Baobab『笑って!額縁』(コロナ禍で人のいない空港を舞台に繰り広げられるダンス作品)、杉本博司『Noh Climax』シリーズ(能の演目のハイライトとなる場面を、姫路城などを舞台に自然光のみで撮影)など、どれも通常の公演ができない状況だからこそ生まれた映像作品なので、是非、多くの方に見て頂きたいと考えています。

加えて、日本の伝統芸能を紹介する映像シリーズも制作しました。このシリーズは、単に舞台を撮影して配信するだけではなく、日本の伝統芸能を全く見たことがない方々に向けた入門編として楽しんでいただける内容を目指しました。そして、将来的には「本物を観たい」と思っていただけるよう工夫を凝らしています。

各動画は20分程度の比較的短い時間で、それぞれの伝統芸能の魅力や成り立ちを解説するとともに、実演も取り入れています。そのため、視聴者にとって楽しみながら学べる内容となっています。第1期は伝統芸能に焦点を当てていましたが、シリーズを重ねるうちに対象を広げ、民俗芸能も取り上げるようになりました。この取り組みは現在も継続しています。

――コロナ禍の渡航制限から一年ほどで第1期(2021年2月~8月)が配信されたことになりますが、反響はいかがでしたか。

小林 第1期を配信して驚いたのは、普段アクセスがない国や地域の方々から「日本にこんな伝統芸能があるなんて全く知らなかった。ぜひ現地で観てみたい」という声が寄せられたことです。私たちが通常、海外で公演を派遣するのは大きな国や主要都市が中心となりがちですが、これを通じて、これまで届けられていなかった層が多く存在することを改めて実感しました。

さらに、公開当時、多くの舞台関係者が公演ができずにもどかしい思いを抱えていたと思いますが、この映像配信を通じて、世界中の観客にアプローチでき、将来的に公演の実現につながる可能性があることを伝えることができたようです。

「STAGE BEYOND BORDERS」第1期配信作品リスト

公開本数の増加、多言語字幕

――第2期(2021年10月~2022年3月)からは、SBB同様コロナ禍を機にスタートしたEPADとの共同配信をおこなっています。これによって可能になったことはなんでしょうか。

小林 まず、第1期に比べて公開本数が大幅に増加しました。私たちが第1期で自力で字幕を付けてアップロードできた動画は20本弱程度でしたが、EPADさんの協力を得た結果、その4倍にあたる約75本を公開することができました。

「STAGE BEYOND BORDERS」第2期配信作品リスト

EPADさんとの取り組みで特に大きかったのは、公演映像の権利処理のサポートです。SBBを立ち上げた当初は、権利処理に関して何をどう進めればよいのか全く分からず、アーティストの皆さん側にも具体的な雛形がない状態で、ゼロから手探りで始める必要がありました。一方で、EPADさんとの協働では権利処理をサポートしていただいたことで、私たち単独で進める場合に比べ、はるかにスムーズに進行できました。

さらに、EPADさんの提供する動画リストには、商業作品からアーティスティックな作品まで幅広いレパートリーが含まれており、これはJFだけではなかなか実現できない点でした。

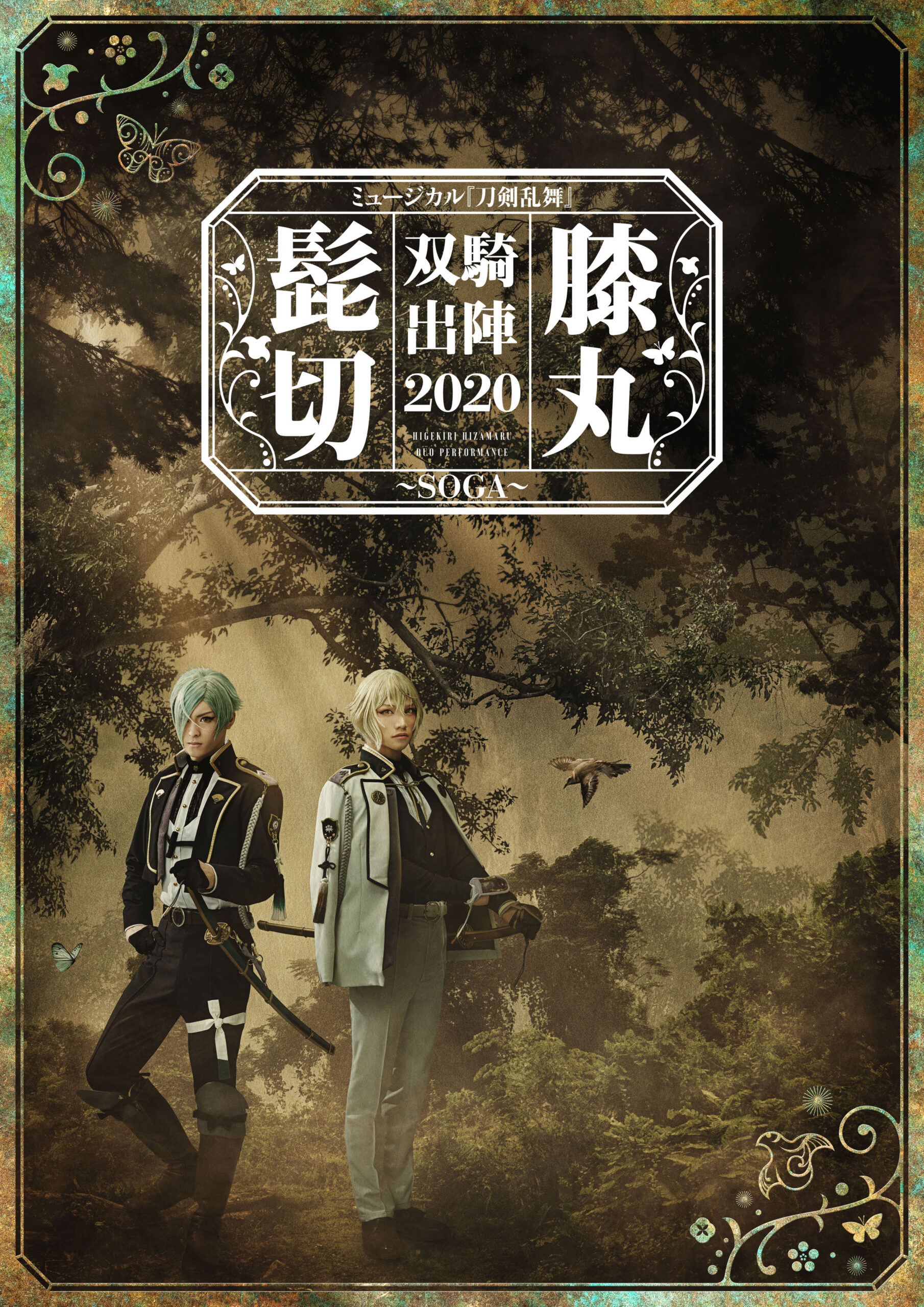

第2期で公開した「ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切膝丸 双騎出陣 2020 ~SOGA~」は、これまで公開した動画の中で最も再生回数やコメント数などの反響が大きかった作品です。実は、SBB立ち上げ時から2.5次元ミュージカルをラインナップに加えたいと考えていましたが、EPADさんの協力のおかげで実現しました。特にこの作品を通じて、YouTubeのコメント欄で海外のファンと日本のファンがまるで交流しているかのようなやり取りが生まれたことは、私たちの予想を超える反響でした。国が違っても同じ“推し”を持つ人たちの間に生まれる連帯感を感じられる、まさにYouTubeというプラットフォームならではの現象だと感じます。

また、第2期で公開したままごと『わが星』は、高校演劇でよく上演される作品でもあるため、「高校時代に演じました」と懐かしむ日本の方々からの反響も多く寄せられました。もちろん、JFの基本業務は海外の方々に日本文化を発信することですが、今回の取り組みを通じて、日本国内の方々にもJFの活動を知っていただけたことは大きな成果だったと思っています。

――SBBの各動画には5カ国語ほどの多言語字幕がついているのが大きな特徴かと思います。どのようにして、たくさんの動画にこんなに多くの字幕がつけられるのでしょうか。

小林 EPAD作品については、EPADのチームに字幕作成を依頼しています。それ以外の作品については、私たち自身で字幕を作成していますが、もともと海外公演の際に字幕を付けて上演するノウハウを持っていたため、その経験を動画配信にも活用することができました。

例えば、国際交流基金の拠点の一つであるパリ日本文化会館など、私たちが日常的に公演を行っている場所では、信頼する翻訳者の方々に、戯曲や上演台本、公演のアーカイブ映像を渡し、字幕を作成していただいています。その際、公演映像を見ながら、字幕の出るタイミングや長さに細心の注意を払い、特に「オチ」が最初に来ないよう工夫を凝らすなど、細かな配慮を行っています。こうした取り組みの積み重ねが、映像配信においても大きく役立ったと感じています。

松岡 国際交流基金は海外25カ国に26拠点があるのですが、動画をYouTubeで配信した後に拠点からの要望で字幕を追加したケースもありました。タイ語にベトナム語、ハンガリー語、トルコ語など、結果的に12言語字幕がついた作品*もあります。英語と日本語の字幕に加え、われわれは多言語であることを重視して字幕をつけていきたいと考えています。

*12言語字幕がついた作品・・・伝統芸能・民俗芸能シリーズの一部に、12言語字幕がついた作品が配信されています。こちらの再生リストよりご覧いただけます。

現在のSBBの意義

小林 第3期(2022年7月~2023年3月)頃には、海外との往来が徐々に復活し、国際交流基金が実施する海外と日本のアーティストによる国際共同制作事業が少しずつ再開されるようになりました。この枠組みで制作された作品、つまりJFの事業そのものを映像として公開し始めたのもこの時期です。多くの場合、海外のアーティストが日本に滞在し、合宿を通じて共同制作した作品で、公開映像には公演映像だけでなく、クリエーションのプロセスやインタビューを収録したケースもあります。

「STAGE BEYOND BORDERS」 第3期配信作品リスト

さらに、第4期(2024年1月~2024年3月)に入ると、海外渡航が本格的に再開され、実際の海外公演の模様を映像に収めることが可能になりました。ステージの様子だけでなく、現地の観客の反応や舞台裏の様子も収録し、公演が現地でどのように受け入れられているかを紹介できるようになったことは、大きな進展だと感じています。

「STAGE BEYOND BORDERS」 第4期配信作品リスト

――その第4期では、EPADとの共同配信の再公開を含む49本が公開されています。

松岡 第2期でEPADさんと一緒にやらせていただき、一気に本数が増え、ラインナップの幅も広がりました。海外から「日本のアーティストを呼びたい」と相談されることもありますが、そういう時に多言語で字幕がついている動画があると、「これを見てみてください」と紹介しやすいということがあります。実際にそこから、われわれの知らないところで具体的な話につながっているケースもあるんじゃないかなと思います。そのようなきっかけ作りの媒体として、できるだけ配信本数を増やしたく、今回の再公開についてEPADさんにご相談しました。

――SBBの立ち上げには、渡航を含めフィジカルな事業ができない時期の代替手段という面もあったかと思うのですが、今そうした制限がなくなった状況で、あらためてどんな意義を感じているでしょうか。

小林 松岡が話していたように、幅広いラインナップの動画が揃っていることは、日本の舞台芸術を俯瞰的に捉える視点を提供するだけでなく、初めて日本の舞台芸術に触れる方々が自分の好みに合う作品を見つけるツールとしても機能するのではないかと考えています。また、伝統芸能や民族芸能は、日本人にとって馴染み深い「伝統」でも、海外の方々にとっては非常に革新的に映ることがあるようです。例えば、日本の伝統楽器のアーティストが海外の現代音楽の作曲家に起用されるなど、新たな視点から日本文化を再発見するきっかけを生む可能性も感じられます。さらに、伝統芸能・民族芸能シリーズの動画は公開期間を5年以上と比較的長めに設定することが多く、多くの方に触れる機会を提供できる点でも大きな意義があると思います。

「種をまく」を続ける

――SBBの今後の展望についてうかがえますでしょうか。

松岡 JFが主催した公演や国際共同制作については引き続き可能な限り配信まで実施していきたいと考えています。他方、昨年からEPADさんと協力して年間10本ほど新規作品の配信を始めています。これらは、外部専門家の選考も経た現代演劇やダンス作品が中心となってますが、バランスよく新しい作品が追加されていくことも大切にしています。

また、ちょうど今年度からのJF全体の方針として、ASEAN(東南アジア諸国連合)地域との交流事業を重視していこうとしております。今年の伝統芸能シリーズでは、ASEANと日本とのつながりを感じさせる民俗芸能の動画を新規制作して配信する予定です。例えば日本の地方の民族芸能に類似する芸能がASEANの国にもある、といったもので、タイ語やインドネシア語の字幕もつけて視聴者が理解しやすい工夫を施し、より多くの方に観て頂き、親近感を持ってもらえたらと思っています。

――コロナ禍が落ち着き、現在クリエイターの海外派遣への支援や助成が盛んになっています。国際交流基金は長年にわたり海外派遣事業を続けられていますが、現状、今後をどう考えられていますか。

松岡 今後もこれまでと同様、アーティストを海外に派遣して現地で公演してもらうことを続けていきます。ただ、昔はわれわれのような団体が間に入らないと海外公演ができないケースもあったと思いますが、現在ではアーティスト自らインターネットを通じて現地と連絡を取り合い、海外公演を実現させるケースが圧倒的に増えてきていると思います。

そのような状況下でわれわれがやるべきことはなにかと考えているのが、「種をまく」ことです。すぐに作品には繋がらないかもしれないけれども、そもそも交流が生まれないとその先に進めない。専門家の招聘や派遣を通じて、場合によっては共同制作につながったり、あるいは現地のプロデューサーとアーティストが出会って公演の実現につながる、そうした交流とその先を狙って種をまくのがわれわれの役割であり、これから注力していくところかなと感じています。

ASEANの国々の状況は大きく変わってきており、社会インフラも急速に整い便利で快適になっています。さらに国同士が近いので、気軽に隣の国に行って違う文化圏や価値観に触れることができます。昔はTPAM(現YPAM, Yokohama Performing Arts Meeting)などの機会に日本を訪れ、そこで他国の人と出会い、ネットワークが形成されていくケースが見られたと思いますが、今はASEAN域内で交流が生まれ始めています。そういった状況に対し、日本だけ取り残されないよう、むしろこちらから彼らの輪の中に入るためのきっかけとして、舞台芸術専門家派遣事業としてシンガポールにアーティストを派遣したり、YPAMに合わせてASEANから10名ほど専門家の招聘もおこなっています。

小林 かつては「日本の文化はこんなに素晴らしい」とアピールする形で海外に発信することが多かったように思います。しかし、現在ではお互いに学び合い、刺激し合う中で新たな化学反応を生み出したり、共通の課題を解決したりする方向へとシフトしていると感じます。こうした双方向性を重視する姿勢は、舞台芸術に限らず、JF全体の取り組みにも広がっていると言えます。

松岡 ASEANで言うと、加盟10カ国のうち8カ国にJFの事務所があり、それ以外の国でも出向している職員もおります。もしこれから海外に出て行きたい、あるいは海外から呼ばれたという公演団やアーティストの方がいらっしゃったら、広報の協力や現地のカウンターパートの紹介など、何かできることがあるかもしれません。是非、気軽にJFの海外事務所に声をかけていただけたらと思います。

「STAGE BEYOND BORDERS –Selection of Japanese Performances-」特設サイト

https://stagebb.jpf.go.jp

国際交流基金 Youtube Channel

https://www.youtube.com/user/thejapanfoundation

今年度「STAGE BEYOND BORDERS」では21作品の新規配信が決定。EPADはそのうち10作品を協働しています。

詳細はこちらよりご覧いただけます。