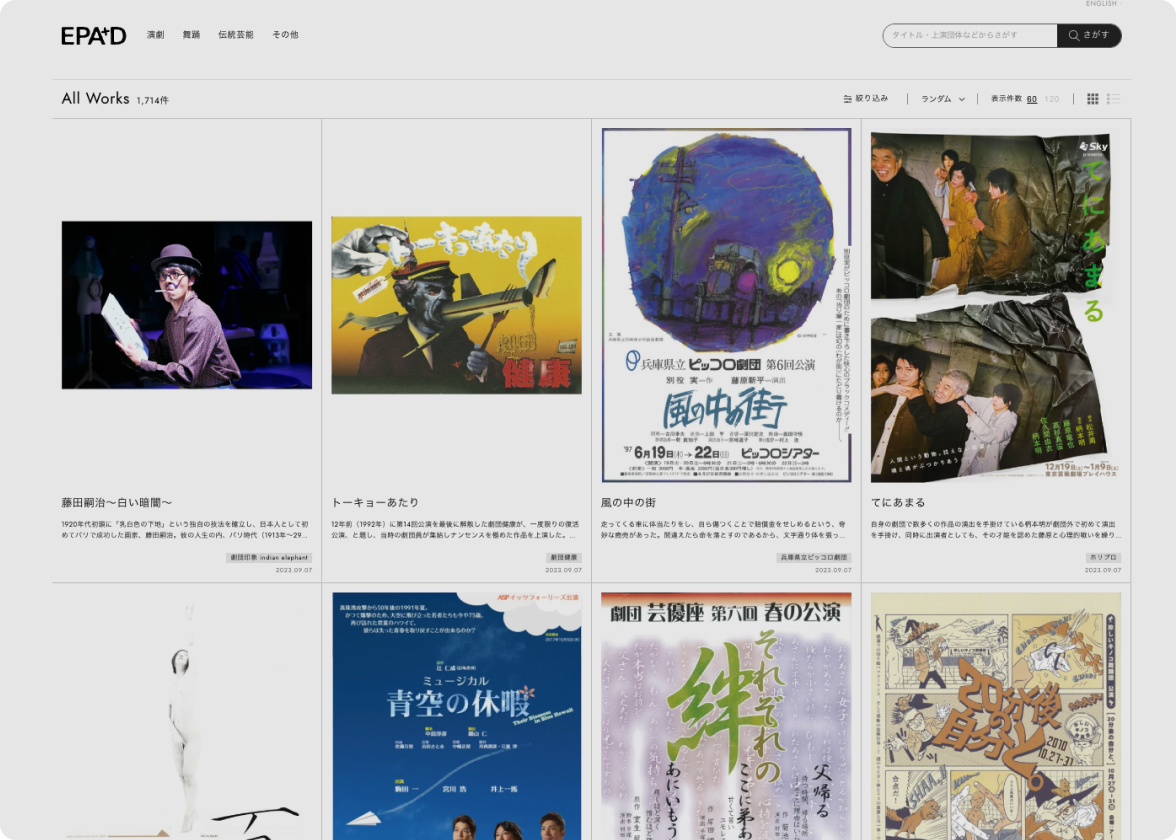

【レポート】日本演劇学会研究集会参加|EPAD映像で緩和する舞台芸術の視聴機会格差

2024年11月30日、東京経済大学で行われた本年度の日本演劇学会研究集会「演劇の公共性と多様性」にて、パネルセッション「EPAD映像で緩和する舞台芸術の視聴機会格差」がおこなわれた。

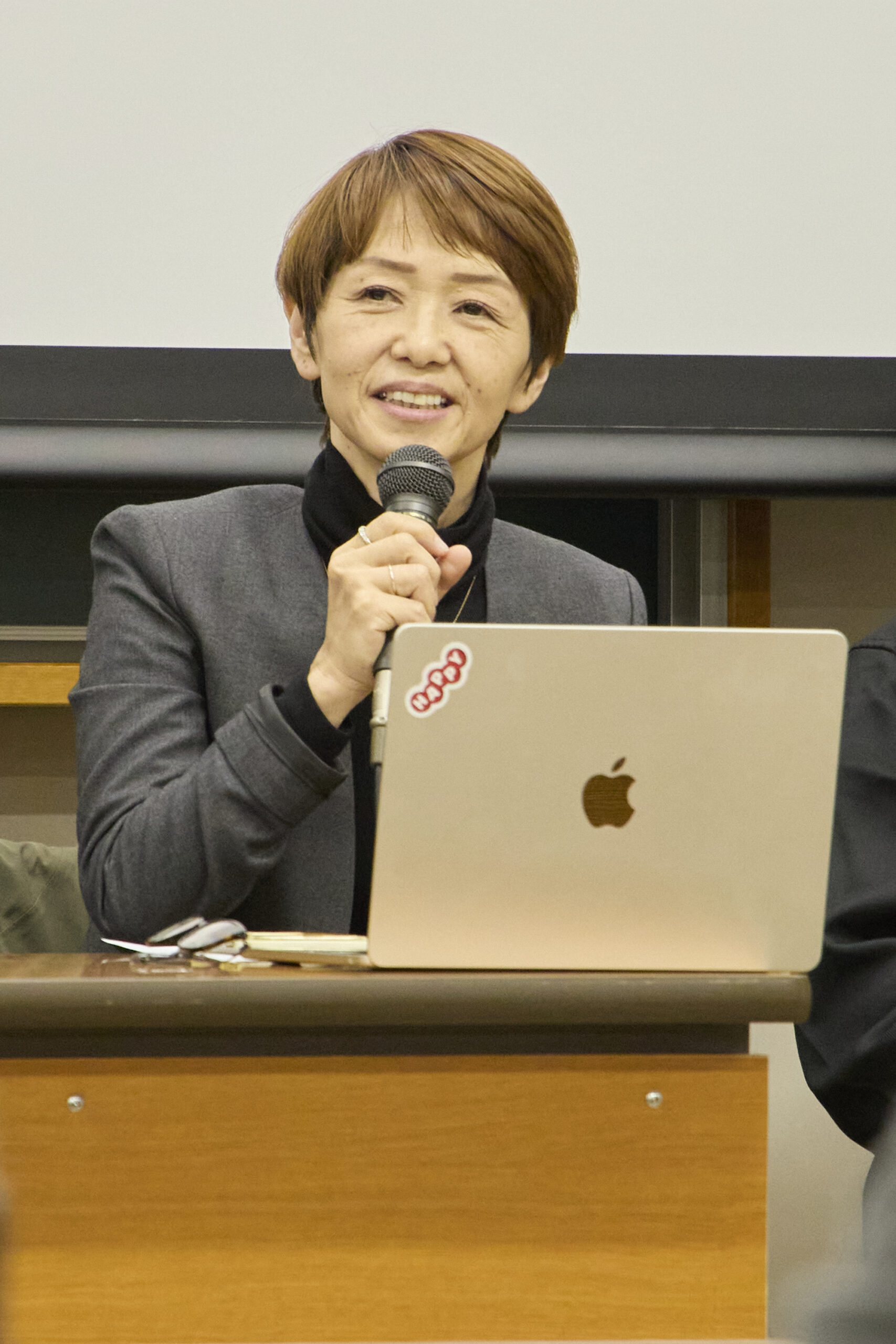

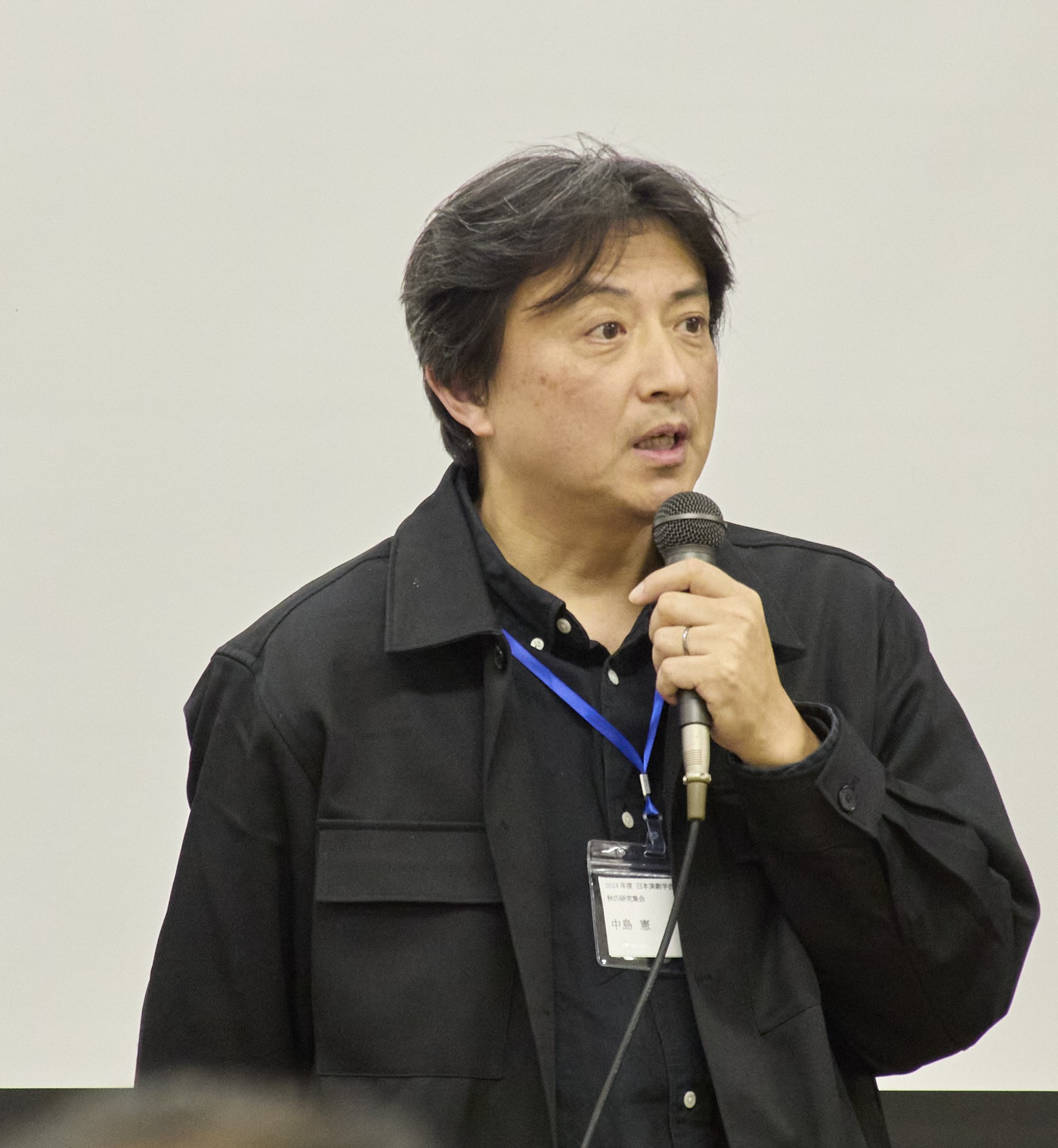

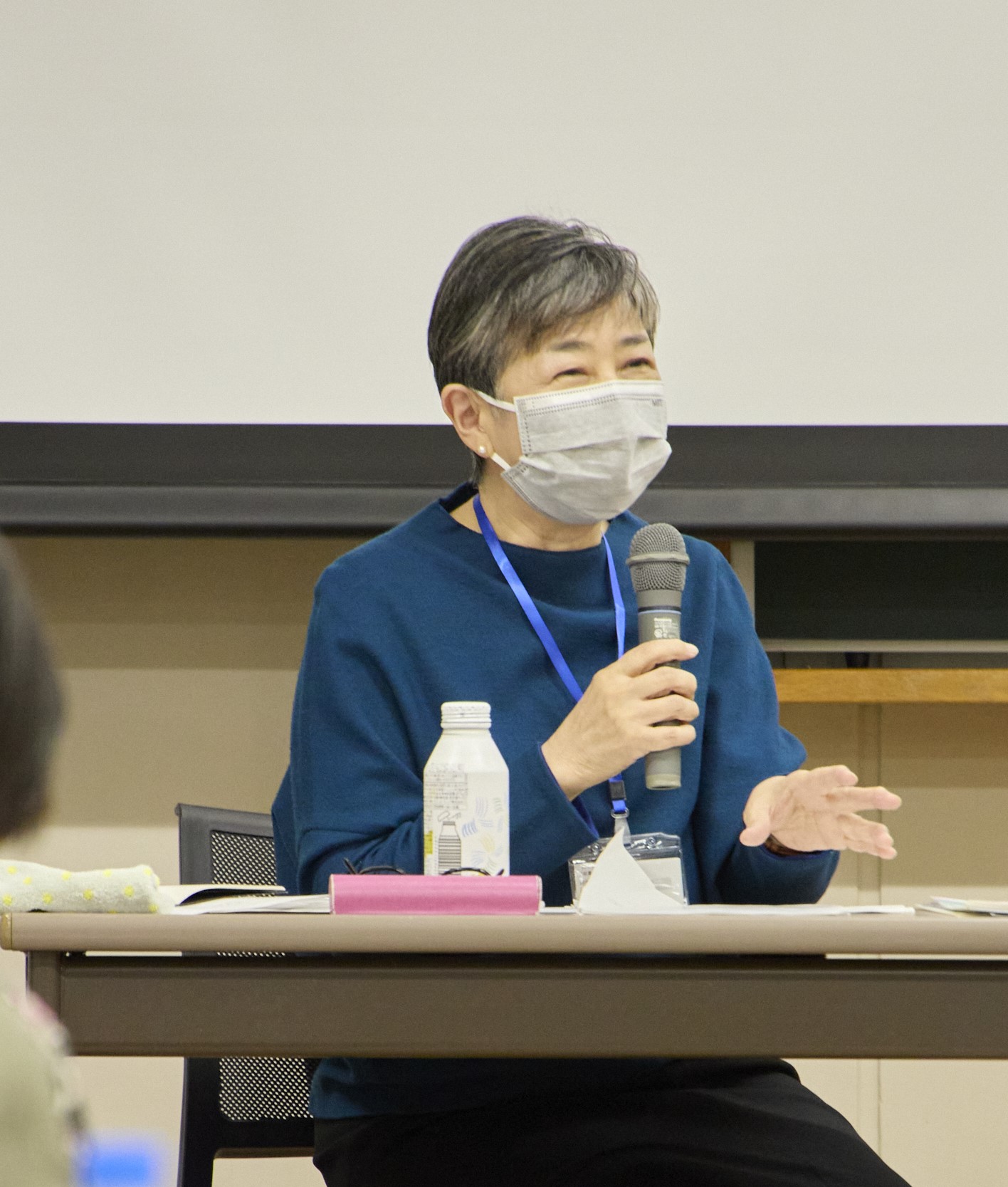

EPAD理事の三好佐智子が司会をつとめ、岡室美奈子(早稲田大学)、横堀応彦(跡見学園女子大学)、石井路子(芸術文化観光専門職大学)、松山立(日本大学)、中島憲(北海道札幌啓成高等学校)が登壇した。

舞台芸術のデジタルアーカイブ、その活用としての教育利用に焦点を当てたこのセッションについてレポートする。

(取材・文:北原美那 撮影:サギサカユウマ)

冒頭で三好による発表「鑑賞体験の交換不可能性」がおこなわれた。

EPADは2020年の発足以来、舞台公演映像の収集、保存、利活用を進めている。三好は舞台芸術業界で長らく議論されてきた「生の舞台と映像は交換可能な存在なのか」という問いを取り上げ、収集した1950年代から現在までの公演映像にまつわる変化をたどった。

稽古用の記録を目的に撮られていた映像は、技術革新や機材の普及、社会の変化などを経て、テレビ放送やソフト販売、やがてライブ配信まで用途が多様化していく。ニーズの発生に応じ、舞台芸術業界の映像への意識も変化してきていると三好は語る。

そうした公演映像を収集するEPADでは、収集映像の利活用のために必要な権利処理や、保存・保管に必要な技術を標準化。さらにEPADで収集した作品は、権利者情報とともにデータベースに公開され、データが保管される。早稲田大学演劇博物館のJDTAをはじめ舞台芸術のさまざまなデータベースとも連携。三好は、こうした活動に伴う専門性、技術力、ネットワークの3点を「EPADの強み」として挙げた。

収集した映像の利活用の一環としてEPADが2023年から取り組んでいるのが教育開発部門。

1950年代からの作品群を教育分野で活用し、舞台鑑賞に対する地理的障壁、時間的障壁、金銭的障壁といった課題にアプローチしている。

この取り組みでは、コンテンツ管理システム「Terra sight」を用いた学内イントラネットでの視聴と、作品が収録されたハードディスクの貸与という、著作権に配慮した二種類の方法で有識者が選定した舞台公演映像が視聴できる。さらに授業の補助教材として冊子・動画「COMPASS」を制作。冊子では作品解説や教材としての活用プラン、動画ではアーティストのインタビューを提供している。義務教育におけるICT環境の整備と活用をめざす「GIGAスクール構想」にも呼応した取り組みといえる。

三好は、「生の舞台か映像か」の二択ではなく「映像だからできること」を考えて始まった教育開発部門によって「後世に残るすばらしい舞台芸術と、未来の表現者・鑑賞者となる学生たちとの幸福な出会いを実現したい」と語った。

続いての発表は、早稲田大学演劇博物館の前館長であり、デジタルアーカイブ化を推進した岡室による「舞台芸術デジタルアーカイブの役割について」。

演劇博物館では、時間空間芸術として作品自体を保存できない舞台芸術のアーカイブを「ドーナツ」と呼んでいる。当時の時代状況や個人の思いまで含めた、公演に関する多種多様な資料をできる限り多く収集することで、厚みのある密度の濃いドーナツ=アーカイブとなる。さらにデジタルアーカイブは複製可能であり、公開、活用され、他のアーカイブとつながることで新たな価値が生まれていく。

岡室は、演劇教育の意義を「他者への想像力を育み、公演当時の社会や生きる人のありようを知り、未来の観客を育てることに繋がる」と語り、舞台公演映像がデジタルアーカイブされることで、これまでは教員個人の所有・アクセス可能なアーカイブに依拠せざるを得なかった演劇教育の現場においても、誰もが映像を活用できる土壌が整いつつある、と述べた。

演劇界全体のアーカイブへの意識を高める必要性とともに、公演映像の見方や映像の長さ、教材はどうあるべきかなど、EPADの教育利用について様々な検討箇所を挙げた。

パネルセッションでは「舞台芸術の視聴格差緩和」をテーマに、大学や高校で教鞭を執る登壇者たちがコメント。

横堀、松山、石井は、所属する大学でのTerra sightまたはハードディスクを用いたEPAD教育利用の試験的導入について成果を報告し、意義や今後の課題を提示した。

横堀は、自身の持つ演劇の授業において、公演映像の視聴やゲストスピーカーとして演出家を呼んだ事例を紹介。なかでもコロナ禍の時期の授業で、国際交流基金が配信する「STAGE BEYOND BORDERS」の動画をオンライン視聴した際、多言語字幕により留学生や聴覚障害のある学生も作品を理解することができた、と映像ならではの利点を語った。

EPADの教育開発では作品の選定、「COMPASS」冊子での執筆・編集や動画でのインタビューを担当した横堀は、映像を授業でどう活かせるか、100分授業という長時間での学生の集中力を加味する必要性など、実践を想定した作品選定や活用面での課題を挙げた。

松山は、所属する日本大学芸術学部図書館での映像利用状況を報告。図書館AVブースの学生利用は、授業の空きコマを使った娯楽作品の鑑賞が多く、実数としてはさほど多くないと分析。いっぽうで複数人でのグループ視聴が見られ、映像視聴体験のシェアという、映像利用の新しい姿勢を挙げた。

また松山は、演劇の実践教育において俳優の技術的成長は稽古場での演出家からの対面指導が主流で、「演技の教育で映像資料を用いることはあえて避けられていたきらいがある」と語る。EPADのハードディスクを用い、1981年公演『女の一生』(文学座)を3年生のゼミで鑑賞した際、2年生時に実習で同作を演じたこともあり学生たちは食い入るように観たといい、「映像を鑑賞する前に自分の身体をともなう実技体験が加わることで映像への理解、自分の実技への理解が高まる」と相乗効果を指摘した。

石井は20年間高校で演劇教育に携わるなかで、一般のひとからの演劇の遠さを感じてきたという。昨年から参加してきたEPAD教材開発会議では「遠い人たちにどうやったら素晴らしい作品を届けられるか考えてきた」と語った。

近い将来、演劇が高校の芸術教科として入る可能性が十分ある現状を踏まえ、EPADの公演映像を実際に教員が授業で扱うために、細分化された指導案の必要性を指摘。また現状では高校生以上の教育利用が前提だが、中学生や小学生に必要な作品はなにか、という視点もめぐらせた。

中島は、高校演劇の全国大会を主催する全国高等学校演劇協議会に事務局として携わってきた。高校演劇大会は2018年から春季全国高校演劇研究大会の映像配信を開始しており、夏の全国大会はNHKでも配信される。春季大会の配信は各地方の教員たちの希望も強くあったという。いっぽう、地方で生の演劇にふれる機会が少ないなかで、地元教員たちの演劇への忌避感を感じることもあると率直な温度感を語り、「まわりにまったく演劇がないなかで、演劇部の子たちは自分たちの舞台をやる。本物の舞台を観たことがなく卒業する子たちが6割ほどいる。そういう子たちに、できるだけ本物の映像を渡したい」と、舞台公演映像の教育利用への期待を語った。

岡室は、自身のゼミで演劇『散歩する侵略者』(イキウメ)を取り上げた際、映像分析に慣れている学生たちが、公演映像のなかの演出意図を汲めず「わからなかった」ことに驚いたといい、どのように演劇の見方を伝えるかが大きな課題だと語った。

また石井の指摘した細かい指導要領の必要性を受け止めつつ、「受容のしかたをコントロールせず、学生たちの想像力を喚起しながら魅力を伝えていくようなテキストのありかたが課題」とした。

松山は、岡室が指摘した演劇の見方やリテラシーを育てるものとして、ゼミで鑑賞した『女の一生』での観客の反応から学生たちがシーンの意味を知った実例を挙げ、劇場にいる観客の存在がリテラシーを育てる一助になると語った。

横堀から、ともに高校での演劇教育の現場を知り、一般のひとからの演劇の「遠さ」を指摘した石井と中島に対し、そうしたひとを生の舞台に近づけるにはどうすればよいか、映像はそのヒントになるか、と質問がされる。

石井は、ニューヨークで演劇教育を見学し、日本の鑑賞教室との温度感の違いに驚いたことを挙げ、小さい頃からの体験が積み重なりよい観客になっているのでは、と考察。学校での低年齢での演劇体験の重要性を語った。

中島は高校合同公演で100人ほどの生徒と演劇をした経験を語り、「卒業した子たちは大多数は演劇をやらないが、演劇のファンにはなっている。その積み重ねしかないのでは」と、観客作りの重要性を指摘した。また演劇にふれる年齢について、NPOでの子供たちとの演劇体験を踏まえ、善悪を理解する小学校中学年ごろに演劇が成立するのでは、と述べた。

会場からも、デジタルネイティブ世代の公演映像の見方、テーマや教育現場への実装を想定した作品選び、編集映像と定点映像のメリットなど、様々なテーマで登壇者たちと質疑応答が交わされた。

公演映像の教育利用が持つ大きな意義と、大小さまざまな課題があらためて確認され、充実した議論がおこなわれる時間となった。