【レポート②】2024年度事業報告シンポジウム「公立文化施設が舞台芸術デジタルアーカイブを活用する未来」

2024年12月3日、紀伊國屋ホールにて開催されたEPADの2024年度事業報告会にて、シンポジウム「公立文化施設が舞台芸術デジタルアーカイブを活用する未来」が行われた。

松浦茂之(EPAD理事)司会のもと、白井佳奈(神戸市文化スポーツ局)、坂元奈未(長久手市文化の家)、萩原宏紀(いわき芸術文化交流館アリオス)、久保田 力(サザンクス筑後)、浦島浩史(北海道立道民活動センター かでるアスビックホール)が登壇。

上映会を実施した各公立文化施設の声を聞き、経験を共有し、可能性を議論した。

[シンポジウム①「舞台芸術アーカイブの到達点と展望~EPAD2024の成果から考える~」のレポートはこちら]

[シンポジウム③「教育分野での舞台公演映像活用の可能性」のレポートはこちら]

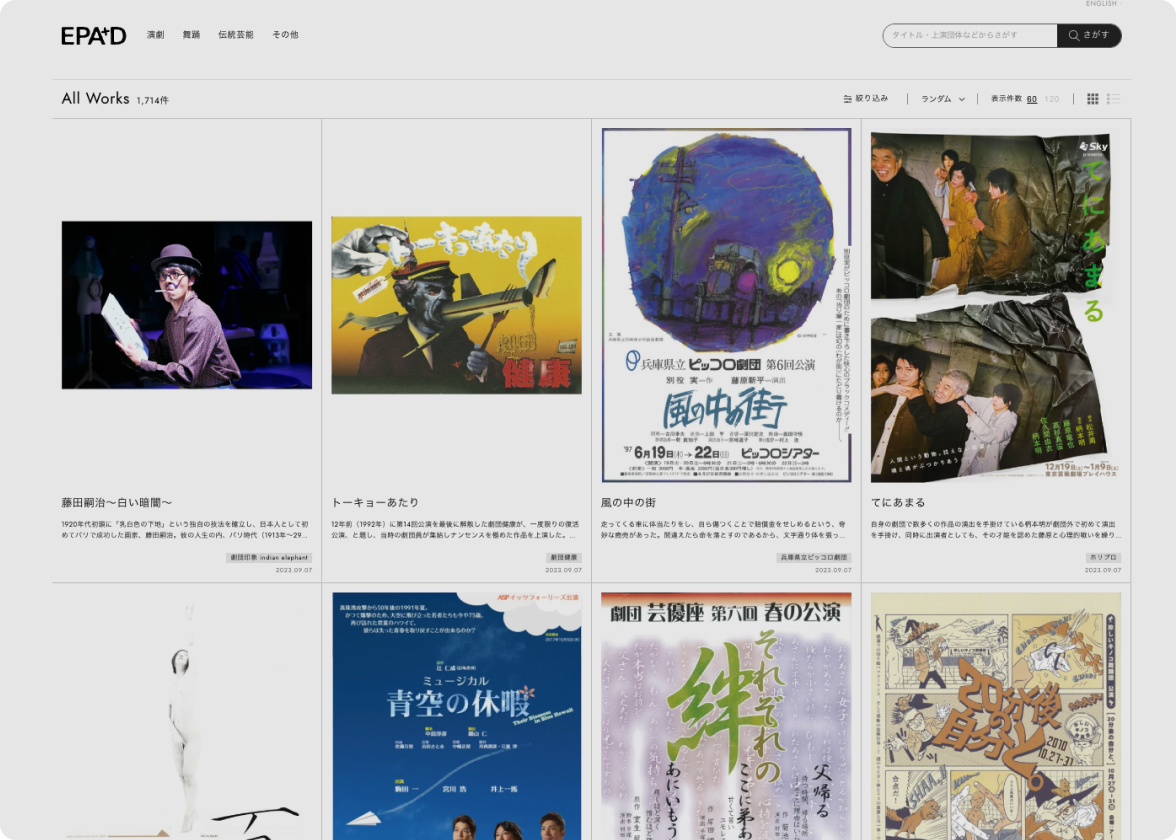

EPADでは今年度、全国公立文化施設協会(全公文)の全国各支部にて、様々な形式で上映会を実施。その中の5ブロックでは、地域の舞台芸術関係者向けに、各地でヨーロッパ企画『切り裂かないけど攫いはするジャック』、白石加代子の阿部定『百物語 阿部定事件予審調書』、二兎社公演41『ザ・空気』から2作品を上映し、研修会を行った。

松浦によれば上映会の構想時点では映画館での上映をイメージしていたが、次第に劇場空間での上映へ変化していったという。定点映像での、目の前で実演しているかのような錯覚効果、没入感のある疑似体験を各地方のホールで感じられるよう、様々な実践を経て、知見を重ねてきた。

シンポジウムの前週に上映会を開催したばかりの、北海道かでるアスビックホールの浦島は、スクリーンや音響の設置など、事前準備の大変さを感じたと語る。札幌は道内では観劇環境が充実しているが、敷居の高さもあり、住民と演劇を結びつける難しさを感じているといい、こうした上映会は、演劇が身近でない人にとって入門編として気軽に見られるのでは、と手応えを口にした。今後デジタルシアターが全国で手軽に展開できるために、現地スタッフの技術的な研修を課題として挙げた。

8月に上映会を行った、東北支部の福島県いわき芸術文化交流館アリオス。普段はクラシックコンサートをメインに開催し演劇公演は年2、3本だと語る萩原は、市民が演劇にふれる機会を増やす機会として上映会を評価した。必要な機材はほぼ自館所有の設備で賄えたそうで、上映会に際し「生の舞台ではなく上映会をする意義」を館内スタッフにしっかり共有する必要性を感じたと語った。

近畿支部の神戸文化ホールは、今年度のトップバッターとして7月に上映会を行った。白井は、没入感に影響する要素として「音」を挙げ、スクリーンの裏にスピーカーを置いて臨場感を出す試みをはじめ、技術スタッフが様々な実験を行ったと語った。

また白井は、現在移転再整備中の新ホールへの設置を検討するため、前年度、期間限定で三重県文化会館に設置された鑑賞ブースを視察していた。利用者がひとりでじっくり好きな時に作品と向き合える鑑賞ブースにも期待を示した。

東海北陸支部で7月に上映会を行った、愛知県長久手市文化の家・風のホールも来年改修工事を予定している。同じく鑑賞ブースを見学した坂元は、自分の好きな時間に観にいける自由度を魅力として挙げ、実演の行われる大都市まで行かずとも隣県で観ることができる地理的条件にも可能性を感じる事業だ、と評価した。

鑑賞ブース設置にあたっての、作品を観ることのできる期間の設定や、設置場所、料金など、具体的な利用方法についても議論がかわされた。

さらに今年度の東京芸術祭でEPADが行ったミニシアター形式の上映会についても検討がおこなわれた。東京芸術祭では、20名程度の客席を設置し、80年代を中心に岸田國士戯曲賞受賞作を上映。松浦はこちらも、公立文化施設が事業として取り組む可能性があるとし、登壇者に意見を求めた。

9月に上映会を行った、九州支部サザンクス筑後の久保田は、館内の喫茶ブースや近くの大学との連携など、周囲と連携した上映を検討しているという。演劇を観たいと思う人の分母がまだ少ないため、数年がかりで名作を上映し、観客を育てていくことに意欲を見せた。

萩原はミニシアターのサイズ感を評価。また、自館で行った市民参加のクリエイションを通じて、歴史的な作品への需要を実感したという。若いひとたちと演劇の出会いの場を提供するためミニシアターと上映会を組み合わせたいと語った。

ミニシアターの活用法として浦島は、俳優や時代などでシリーズを組み立てた文化教室的な企画のアイデアを挙げた。また現在自館で行っている高校演劇の公演会に参加する高校生も演劇を生で観る機会がなかなかないため、照明や音響の技術的な教材、補完的な役割としての活用がありえる、と提案した。

本来、生の舞台実演を行う場所である公立文化施設。もとから存在する事業とデジタルアーカイブを組み合わせることで、どのように自主事業に魅力をもたせることができるだろうか。

松浦のこの問いかけに久保田は、サザンクス筑後で26年間継続している表現教育講座「こどものためのえんげきひろば」での活用を挙げた。過去の作品映像を鑑賞する機会を設け、「子どもがいつでも遊んだり休めたりする空間で、みんなで集まって楽しみながら映像を一緒になって観る。そんなつながりを作っていきたい」と語り、生の演劇や映像など毎月なにか演劇に関することが行われている状況を作るための、来年度の「スコーレ」構想を解説した。

長久手の坂元は、野外演劇フェスティバルのなかで、上演環境の雰囲気を活かせる野外劇の上映を検討しているという。「演劇とうっかり出くわしちゃった」という出会いの場を作り、後世に良質なものをつなげていきたいと語り、野外上演での一体感や臨場感、ある種の「ハプニング」に出くわす感覚に期待を寄せた。

次のステップとして、いよいよ次年度から一般公開の上映会がはじまる。松浦はEPADに期待することを登壇者に問いかけていく。

白井は、神戸文化ホールの新設備を用い、技術面がクリアできれば、今後データの貸出だけで自主的に上映会が行えるようになると述べ、有料化を前提とした上映会に意欲を見せる。

これに松浦も、劇場が主体となってのデジタルアーカイブ利活用が鑑賞機会の地域格差是正につながるとともに、公演団体側に二次収入が入る流れになれば業界構造が大きく変わる、と期待を寄せた。

久保田は、地方の公立文化施設の予算獲得の難しさを語り、観客の創出や舞台芸術の裾野拡大のためにも、公的助成や補助金の必要性を訴えかけた。

萩原は、若い世代が興味を持てる作品と、かつ演劇的価値の高い作品を合わせて上映できる仕組みを作りたいと語る。また各地での実践が積み上がることで、それぞれの地域の実情に合わせた多様な規模感の先行例が増えていくことへの期待を述べた。

客席との質疑応答では、劇作家協会副会長の長田育恵氏が、公演映像を上映するなかで、どのように地域の演劇人や地元の演劇鑑賞団体、演劇人と連携を取るかを質問。

これに対し松浦は、各公立文化施設が生の実演を招聘することが難しくなっている実情を挙げ、まずは届けることの重要性とともに、上映が生の実演を求めることに繋がるプラスの作用を挙げた。

久保田は、公立文化施設や演劇鑑賞団体、学校・福祉団体なども含め、文化・芸術の枠を越えて地域各所が連携していくことが重要だとし、アーツカウンシル的に一緒に演劇を盛り上げていきたいと意欲を語った。

(取材・文:北原美那 撮影:サギサカユウマ)

★アーカイブ映像を公開しました(25年4月15日追記)