【レポート公開】トークイベント|東京芸術祭2023×EPAD「時を越える舞台映像の世界」

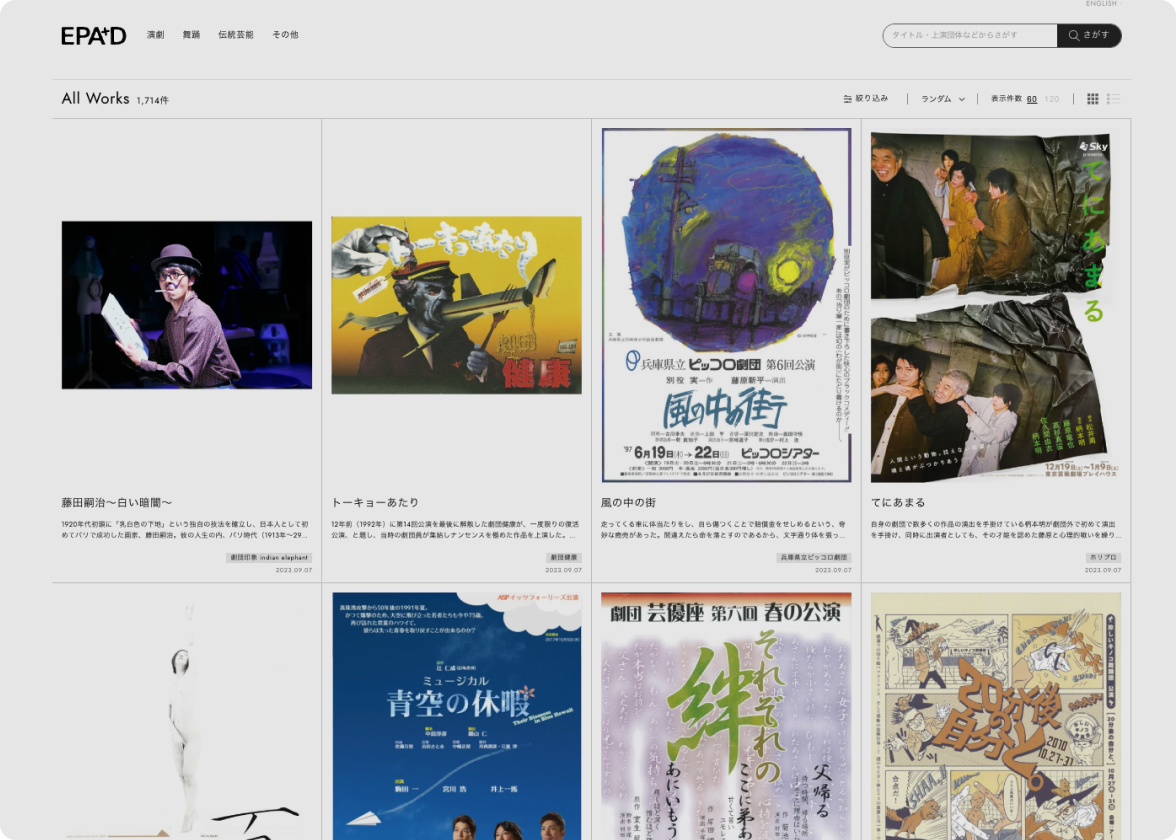

2023年10月11日〜10月22日に行われた東京芸術祭の直轄プログラム「EPAD Re LIVE THEATER in Tokyo〜時を越える舞台映像の世界〜」でのトークイベント「東京芸術祭2023×EPAD「時を越える舞台映像の世界」」。

演出家・SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督であり東京芸術祭総合ディレクターをつとめた宮城聰と、EPAD代表理事の福井健策が、舞台映像を記録することについて、歴史と未来、演劇の本質まで見据えた対話を行った。(以下、敬称略)

(取材・文・写真:北原美那)

■「EPAD Re LIVE THEATER in Tokyo〜時を越える舞台映像の世界〜」会期レポートはこちら

【前半:https://epad.jp/articles/report/33548/】

【後半:https://epad.jp/articles/report/33550/】

記録に残らない演劇を求めて

この日のトークは、数時間前に東京駅特設会場で行われたSPAC「マハーバーラタ」公演を観劇した福井による、興奮冷めやらぬ感想を皮切りに始まった。2014年のアヴィニョン演劇祭ブルボン石切場での上演、荒天での上演中止を含む同作の歴史に触れながら福井は、「あらめて素晴らしい祝祭劇だと感じた」と絶賛した。

宮城は2003年初演の同作について、劇団ク・ナウカでの俳優たちへの次作希望アンケートの結果をきっかけに、自身のテーマのひとつでもある「異なる文化同士の出会い」、もし古代インド叙事詩のマハーバーラタが日本の平安朝に伝わっていたらどういう絵巻が書かれたか、と構想していったと振り返る。

その前提にあったのが、ピーター・ブルック演出の「マハーバーラタ」。1985年アヴィニョン演劇祭ブルボン石切場での9時間にわたる上演は、80年代の日本においても神話のように語られており、宮城にとって演出家を志すきっかけともなった。だが実際の映像はほとんど残っておらず、リサーチしても数十秒のニュース映像でしか確認できなかったと語る。

福井も、1960〜80年代の舞台は「観た人から話を聞くか文章で読んで想像するしかない」と同意。公演そのものを残すことができない演劇のアーカイブ化を穴の空いたドーナツに見立てた現代演劇研究者の岡室美奈子の言葉を引きつつ、「本物の足元にも及ばないとわかっていても、演劇史に伝わる寺山修司の野外劇や状況劇場のテントの熱気がどうだったか、やっぱり観たいじゃないですか」と、歴史に残る作品や劇団への思いに熱をこめた。

その状況劇場が、大島渚監督映画「新宿泥棒日記」に映っていることを挙げた宮城は、映像は実物そのものでなくとも、当時の雰囲気や空気感を考えるよすがとして役に立つと述べる。福井は、2025年に予測されている「マグネティックテープアラート」、磁気テープが劣化し再生できなくなる映像メディアの危機を挙げ、「過去の舞台人たちの生きた証をその時代の空気ごと次世代にデジタルで残したい」と、貴重な映像が消える前に記録映像を収集しデジタル化、複数のメディアに残し未来に届けることがEPADの活動目標のひとつだと語った。

演劇を次世代へ向けて伝えるために

そのままでは記録が残らない性質を持つ舞台芸術の、次世代への継承、教育の難しさについて話は及ぶ。宮城は、自身が演出家を目指した頃、演劇の演出手法を学ぼうにも映像が残されていないことに苦慮し、名演出家が手掛けたオペラのレーザーディスクを購入して勉強していたと語る。「視覚的なコントラストの使い分けなど、職人技的なテクニックは映像じゃないと学べない」と、映像から学んだものの大きさを語った。

また宮城は、演出はそもそも「過去と現在を出会わせる」ことだと語る。すでに書かれたテキストを、現在を生きる肉体が上演し、観客も同じ時間にいる。そのような性質を持つ演劇において、過去や歴史の捉え方は重要なものになるはずだが、新作至上主義が強い日本演劇界ではメジャーではない考え方だという。EPADが収集した豊富なラインナップの映像が利用されていけば、日本の演劇界やクリエイターの新作に対する意識も変わっていくのではないか、と期待を寄せた。

福井はEPADで、事業で収集した舞台映像の教育利用も検討していると語る。宮城の語った経験のような映像の教育的意義の大きさに加え、コストにも着目。施設備品として現実的な価格帯の8K大画面モニターを学校の教室や図書館、全国公共ホールなどに設置すれば、日本中に演劇の学校であり鑑賞のためのミニシアターができる、と構想を語った。宮城は、舞台を観て演出を学ぶには東京に住んでいないと観るチャンスがないという地域格差を挙げ、そうした問題を解消させるEPADの構想を「コロンブスの卵」だと表現した。

時を越えて未来に届ける劇場空間

EPADでは8K映像・定点撮影による新規映像収録を行っている。METライブビューイング(メトロポリタン歌劇場)やNTLive(ナショナル・シアター)に代表される、数十台のカメラによる撮影と編集、世界の映画館で上映されることで収益を上げる従来の舞台映像は、映像の質は高いが大規模な予算と手間がかかり収録作品の数も絞られる。福井は、こうしたモデルと比べ「低コストな8K定点収録は収録の民主化」だと語る。

宮城も、舞台映像の収録は予算とクオリティが比例するという実感のもと、8K定点撮影を「シンプルかつ低コスト、日本でやるならこれかな」と高く評価。さらに、客席から撮影するEPADの8K定点映像は「演出家が見ている絵をそのまま記録するのに近い」とし、「ここまで記録のテクノロジーが進んでくると、演出家はさらに、この方法でも記録できない演出を考える。そんなおもしろさも副産物として生まれてくるかもしれない」と、演出家ならではの視点で語った。

記録された舞台映像が時を越えて誰かに届くことについて、福井は、普遍的な冒険の面白さや多幸感に満ちた「マハーバーラタ」が、数百年先にも祝祭劇として上演され続ける未来を描く。「未来の人たちへ今の「マハーバーラタ」を映像で見せて、「こんなものを作って、観て、おもしろがってたんだよ」と伝えられたらいい」と語った。

宮城は、映像がほとんど残っていない歌舞伎役者の六代目菊五郎や落語家の五代目古今亭志ん生といった表現者たちの動く映像を観た時、その凄さを本当に実感したという。「記録されているのはわずかな情報だけど、テキストや噂話だけで聞かされていたものが、わずかな映像だけで掴める」と、記録映像が伝える実在感を実感をこめて語り、「ともかく残っていてほしい。若い頃に六代目菊五郎とか志ん生の映像があったおかげで、『人間極めればここまで行けるんだ』と目標になった」と、記録されて残っていくことへの願いをこめた。

福井は、舞台芸術のアーカイブの少なさを、「消えるほうが美しいという美学があって、それはそれで正しいけど、ほんの50年前が伝説扱いになる」と表現。アーカイブ事業の重要性をあらためて語った。

上映会と同時にロビーに設置された鑑賞ブースで観られる作品のうち4作のセレクトを担当した宮城は、「ともかく勢いがあるもの」とセレクトの理由を明かした。「情報が得やすくなっている現在で、なにか思いついても「どうせこの程度のことだろう」と考えがちだが、演劇は、ばかばかしい思いつきに途方もないエネルギーを傾注したときにブレイクスルーが起きる」と、演劇に必要な「こわいもの知らず」なエネルギーについて語った。