【会期前半レポート】EPAD Re LIVE THEATER in Tokyo〜時を越える舞台映像の世界〜

EPAD Re LIVE THEATER in Tokyo〜時を越える舞台映像の世界〜」が2023年10月11日〜10月22日、東京芸術劇場シアターウエストで行われた。東京芸術祭2023のプログラムとして行われたこの上映会の模様を前後編でレポートする。

(取材・文:北原美那 写真:サギサカユウマ)

スケジュール、上映作品等は こちら。

イベント初日の10月11日、上映に先立つオープニングセレモニーでは、EPAD代表理事の高萩宏、衆議院議員の浮島とも子、文化庁次長の合田哲雄が登壇(敬称略、以下同)。2020年にコロナ禍での舞台芸術業界に対する緊急支援として立ち上がったEPADが、今年度から一般社団法人として活動を続ける意義、デジタルアーカイブの収集と利活用事業を通じ、劇場に足を運べない人をはじめ、より多くの人に舞台芸術を届ける可能性、子どもたちがアートに触れる体験が増えることの必要性など、事業への展望や今後の取り組みに対する期待を語った。

本上映会のトップバッターを飾ったのは、 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団「くるみ割り人形」(2022)。幕が上がって目の前に現れるのは、クリスマスを控えた主人公クララたち家族の住む家。8K定点収録、イマーシブサウンドにより、映像ではなくまるでその場で演じられているかのような臨場感がある。序盤の見せ場のひとつであるクリスマスマーケットのにぎわいは、大道芸人たちや見物客、さらに舞台上の様々な露店など、舞台の端まで見逃せない賑やかさに満ちており、小道具や衣装など、細かい意匠もしっかりと確認することができる。ねずみ軍との戦いや雪の精、人形の国での世界各国の踊りなど数々の名場面にて、クララと王子をはじめ、ダンサーの確かな技術が堪能できた。

オープニングセレモニーで語られていた「子どもたちがアートに触れる体験を」という期待に違わず、この日客席では児童たちも多く観劇しており、終演後には拍手が起こった。オープニングにふさわしい多幸感に満ちた終演後会場となった。

公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団「くるみ割り人形」舞台写真(撮影:HASEGAWA PHOTO Pro.)

10月13日19時の上演はイキウメ「人魂を届けに」(2023)。絞首刑となった政治犯の身体からこぼれた魂を、彼が母親と慕う人物「山鳥」の住む森の奥に届けにいく刑務官。山鳥と、彼女を「母さん」と呼び慕う、森の中で拾われた「どうにもならない連中」。彼らはなぜここへ来て、どこへ行くのか、自分たちの物語を語り合っていく。死刑、政治犯罪、公文書偽造、テロ、いじめ、自死……社会問題や人間存在の本質に迫る重厚な脚本を、実力派俳優7名が演じきる。舞台中央奥、縦長の開口部が印象的なセットは転換がないだけに、森の奥の隠れ家で繰り広げられる骨太な脚本と俳優たちの名演を、8K定点でじっくり味わうことができた。舞台上に散り散りに立つ7人の息のあった掛け合いの場面も多かったが、音声に方向性がついたイマーシブサウンドのおかげで、どの位置にいる誰の発言か判別しやすく、緊張の連続を緩和させる笑いもたびたび起こっていた。

イキウメ「人魂を届けに」舞台写真(撮影:田中亜紀)

10月14日14時30分からはトークイベント「収益強化における舞台映像の可能性を語る」が行われた。劇場の立場から舞台映像の収録に取り組んでいる佐藤玄(PARCO)、松田和彦(東宝株式会社)が川添史子を司会に、8K舞台映像の歴史から現状、未来の可能性までを語った。

■【レポート】トークイベント「収益強化における舞台映像の可能性を語る」

同日18時半から上映された、た組「綿子はもつれる」(2023)。夫以外の男性と親密な関係を築いていたひとりの女性を中心に、ままならない人間模様を描く。カット割りのあるハイビジョン多カメラ撮影(上映時8Kアップコンバート)で、俳優たちの繊細な感情表現が的確に捉えられていた。とくに安達祐実演じる綿子の、秘密を抱えたまま日常を過ごすさま、抑制的なふるまいの奥に強い感情がにじみ出る演技が、観ているうちに息苦しくなるほど心を揺さぶる。舞台上手に据え付けられた寝室とそれに背を向けたソファ、二部屋を隔てるカーテンは、綿子の過去や異なる空間の記憶をときに隠し、ときに顕わにする。不倫相手や家族というミニマムな人間関係の、容易にほどくことができない絡まりの切実さが胸に迫る心理劇だった。

た組「綿子はもつれる」舞台写真(撮影:岡本尚文)

この日はTHEATRE for ALL運営のユニバーサル上映会として、タブレットやイヤホン貸出、ロビーでの鑑賞などの各種鑑賞サポートが用意された。音声ガイドのトラブルがあったものの、多くの人が楽しむ上映となった。アフタートークでは関場理生(俳優/ナレーター/ダイアログ・イン・ザ・ダークアテンド)、南雲麻衣(パフォーマー/アーティスト)が登壇。本作演出の加藤拓也による映画「ほつれる」の音声ガイドモニターに関わった関場は、今回の舞台版を鑑賞して、2つの物語の登場人物の気持ちをよく理解できたと語った。南雲は、舞台上で特徴的に用いられる効果音の字幕としてあてられた「ざらざらした」という表現が実際と近いかどうか、音を聞いた観客に尋ねた。トーク中盤から字幕ガイド作成者たちも加わり、演出家の意図や、同じものを観て感じる作品の受け取り方の違いなど、作品鑑賞の多様性を感じさせる対話が展開された。

10月15日10時30分から上映されたのは東京芸術劇場「気づかいルーシー」(2022)。松尾スズキ原作の同名絵本を音楽劇化。おじいさんと愛馬と暮らす主人公・ルーシーの冒険が描かれる。舞台装置として積み木ゲームのように積み上げられたブロックが、劇中で小高い丘やお城の城壁など様々に変化するのも目に楽しい。童話的な世界観による奇想天外な展開と、ルーシーたちが周囲を慮る「気づかい」の繊細さのギャップが終始笑いを呼び、幅広い客層の会場をあたためた。ルーシー役の岸井ゆきのをはじめ、栗原類や本作の脚本・演出でもあるノゾエ征爾、音楽の田中馨・森ゆにら、パワフルでフレッシュな演技と歌声は、8K定点・イマーシブサウンドでしっかりと劇場に届けられ、カーテンコールでは拍手も起こる上映となった。

東京芸術劇場「気づかいルーシー」(2022)舞台写真(撮影:田中亜紀)

アフタートークではノゾエ征爾が登場。本作の企画協力を担った徳永京子(演劇ジャーナリスト)を聞き手に、本作が生まれるまでの過程や、コロナ禍のさなか東京芸術劇場での初演が中止になり、その後無事にパルテノン多摩で上演され、今回上映された大千秋楽が収録されたという経緯、再演に対する意気込みなど、波乱に満ちた上演秘話を語った。

さらに、ノゾエが演劇に興味を持ったきっかけが映像であったこと、自身主宰の「はえぎわ」での経験も交えながらの舞台の映像化に関するエピソードなど、演劇と映像について作り手の視点から実感が語られた貴重なトークとなった。

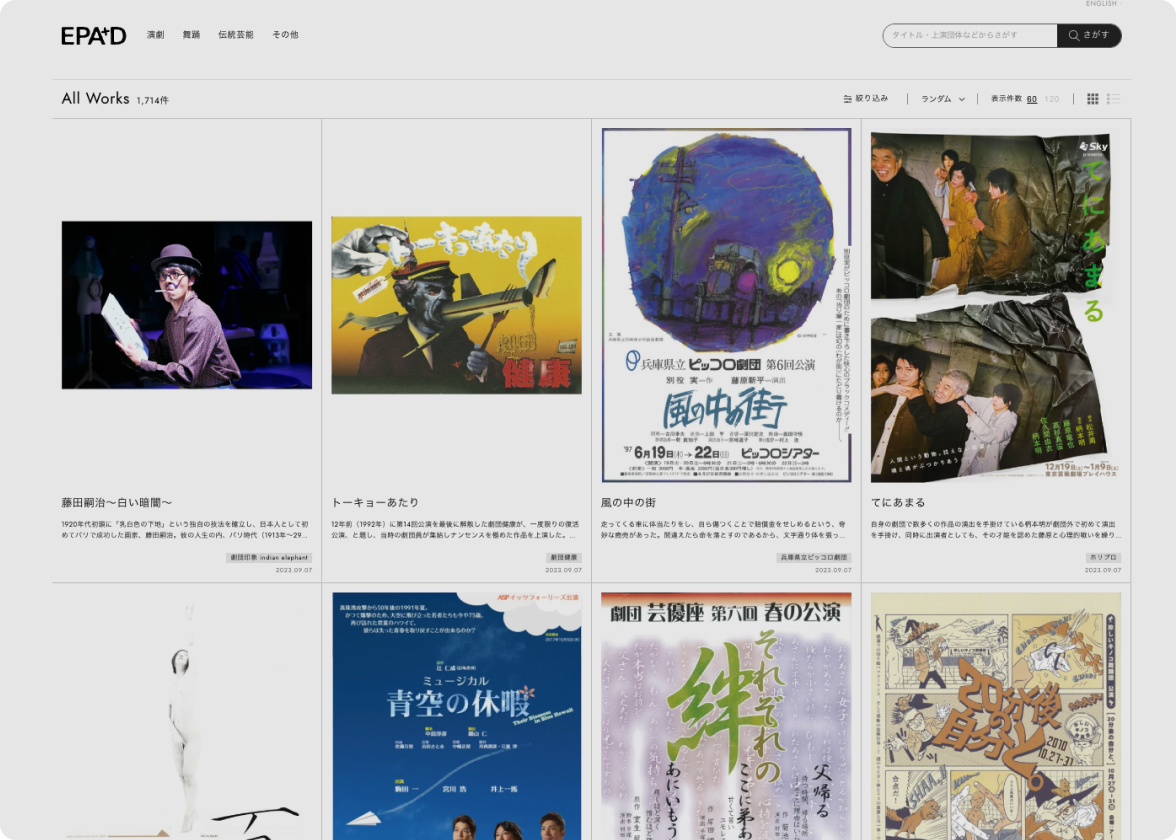

会場ロビーでは「鑑賞ブース」を設置。EPADが収蔵する映像のうち22作品のラインナップから、その場で観たいものを選び、60インチモニターとヘッドホンで鑑賞することができる。